রাজাকারের শাস্তি হলে শান্তি পেতাম

লোকটির নাম নসু পাগলা। গ্রামের সবাই তাকে এ নামেই চেনে। বড় সংসার তাদের। সাত ভাই ও আট বোন। নসু চতুর্থ। বাবা হাফিজ আশিম উল্লাহ রেশনের ডিলারশিপ চালান। কিন্তু মা খোদেজা বিবি অতিসাধারণ গৃহিনী। ছোটবেলা থেকেই নসু ছিলেন ডানপিটে। লেখাপড়ায় তার মন বসে না। বন্ধু আনোয়ার পাশা, আজাদ, মজুমদারের সঙ্গে দিনভর ছুটে বেড়ান। রাত হলেই নৌকা ভাসান হাওরের জলে। মাঝেমধ্যে চলে আনন্দভোজ। জবাই হয় খাসি। ভুনা মাংসের তরকারি দিয়ে খিচুড়ি খাওয়া। নৌকায় শুয়ে শুয়ে হেঁড়ে গলায় গান আর আকাশের তারা দেখতে দেখতেই রাত পোহায় তার।

এসব করে নসুর পরীক্ষাটা হয় খারাপ। ঊনসত্তরেই মেট্রিক ফেল। অতঃপর লেখাপড়ায় ইতি। দলের বাজারের তাউস মিয়ার কাছে শিখেন টেইলারিং। কিন্তু নসু এবার ফেল মারেন না। কাজ শিখে হন টেইলার মাষ্টার। অতঃপর কনা দর্জির সঙ্গে শুরু করেন পাটনারশিপে ব্যবসা। রানীগঞ্জ বাজারে একটি টেইলারের দোকান খোলেন তারা। নাম ‘মাষ্টার টেইলার্স’। এভাবেই বদলে যায় তার জীবনের গতি।

দেশের অবস্থা তখন উত্তাল। একবার শেখ মুজিব আসেন দিরাই বাজারে । সঙ্গে মতিয়া চৌধুরি। সবার কাছে তিনি অগ্নিকন্যা। তার ভাষণে উদ্দীপ্ত হন নসু। ওইদিন খুব কাছ থেকে দেখেন শেখ মুজিবকে। এমন রাজপুত্রের মতো চেহারা আগে দেখেননি।

বাজারে লোকে-লোকারণ্য। নসু তাই ওঠেন বটগাছে। মগডালে দাঁড়িয়ে চোখ রাখেন অগ্নিকন্যার মুখপানে। অবাকও হন। দেখতে তিনি আর দশটা মেয়ের মতোই। ওইদিন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুরু হলে নসু নিজেকে আর সামলে রাখতে পারেন না। ‘জয় বাংলা’ বলে ডাল ভেঙে পড়ে যান নিচে। ডালটি পুকুরের ওপর হওয়ায় সে যাত্রায় বেঁচে যান নসু। অগ্নিকন্যাকে দেখতে গিয়ে পড়েছেন পানিতে- এমন কথা বলে বন্ধুরা খেপাত তাকে। সেসব কথা মনে হলে আজও হাসেন তিনি।

শুনছিলাম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মো. সিরাজুল ইসলামের জীবনকথা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ডানহাতে গুলিবিদ্ধ হন। এতে তার হাতটি অকেজো হয়ে যায়। তার বামপায়ের পাতায়ও লাগে গুলি। তখন তার বয়স মাত্র উনিশ। বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার শরীফপুর গ্রামে। তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে গ্রামের বাড়িতেই। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি শরীফপুর প্রাইমারি স্কুলে।

রানীগঞ্জ বাজারটি ছিল কুশিয়ারা নদীর তীরে। সেখানকার হিন্দু বাবুদের মুখে ও রেডিওর সংবাদ থেকে সিরাজুল জেনে যেতেন দেশের নানা খবর। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তিনি শোনেন রেডিওতে । বাজারে ফাইফ স্টার নামের হোটেলে ছিল একটি রেডিও। সেদিনকার কথা উঠতেই সিরাজুল বলেন, ‘ শেখের ডাকে মানুষ সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিল। শেখ সাহেব বললেন, ‘ আমি যদি হুকুম দিতে নাও পারি…,’ শরীরের রক্ত তখন টলমল করছিল। মনে হয়েছে সব ছেড়ে মাঠে নেমে পড়ি।’

পাকিস্তানি আর্মি এল কোন তারিখে? মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুলের উত্তর, ‘২৫ মার্চ ঢাকায় আর্মি নামে। লোকমুখে খবরটা আমরা পাই ২৭ তারিখে। সবার মনে তখন আতন্ক। হিন্দুরা নিজেদের বাঁচাতে চলে যাচ্ছেন ভারতে। ফলে রানীগঞ্জ বাজার ফাঁকা হতে থাকে। কিন্তু আমি তখনও দোকানেই ছিলাম। ২৮ মার্চ ১৯৭১। ফজরের সময়। নদীর পানিতে অজু করছি। দেখলাম কয়েকটা লাশ ভেসে যাচ্ছে। তখনও বুঝিনি কী অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য! নামাজ শেষ হতেই মর্টারের শব্দ। পাকিস্তানি সেনারা এগিয়ে আসে বাজারের দিকে। তাদের বোমার আঘাতে পুড়ে যায় গোটা বাজার। নিরাপদ ভেবে আমরা মসজিদেই থাকি। কিন্তু সেটিও রক্ষা পায় না তাদের রোষানল থেকে।’

আপনারা তখন কী করলেন ?

‘জীবন বাঁচাতে আমরা বাজারের পেছন দিয়ে নদীপথে পালিয়ে যাই। দূর থেকে দেখলাম দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার দোকান। এটিই ছিল আমার শেষ সম্বল। চোখের জলে আমি বুক ভাসাই। অন্যরা আমায় স্বান্ত¦Íনা দেয়। আমরা চলে আসি মারকুলি শোয়াতপুর গ্রামে। এখানেই আমার আশ্রয় হয় মানিক মিয়া চৌধুরীর বাড়িতে।’

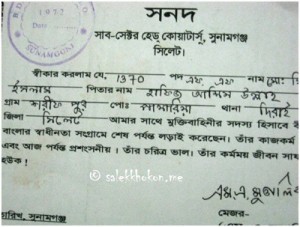

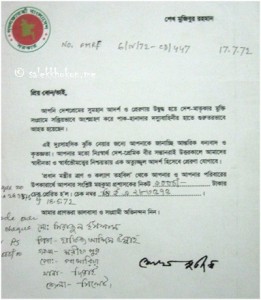

মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল বলেন, ‘দেশে থাকলে ধরে নিয়ে যাবে পাঞ্জাবিরা। মরতে যদি হয়ই লড়াই করেই মরব। আমি আর দোলন মিয়া তাই মুক্তিবাহিনীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। পথে আমাদের সঙ্গী হয় সাত্তার। করিমপুর, দইসিদ্ধি হয়ে আমরা আসি পাতারিয়া বাজারে। অতঃপর অবতপুর গ্রাম দিয়ে মইলাম বাজার হয়ে আসি বালাট লালপানিতে। ওখানেই আমরা ট্রেনিংয়ের জন্য নাম লিখাই। পরে সেখান থেকে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে, ইকো-১ ক্যাম্পে। আমি ছিলাম ৫ নং ব্যাচে। ব্যাচ কমান্ডার ছিলেন শ্রী জগৎজ্যোতি দাস বীর বিক্রম। পহেলা এপ্রিলে ট্রেনিং শুরু হয়ে শেষ হয় পহেলা মে-তে। অতঃপর পাঁচদিনের আর্টিলারি প্রশিক্ষণ হয় শিলং ক্যান্টনমেন্টে। আমার এফ এফ নং ছিল ১৩৭০। ট্রেনিং শেষে শপথ নিয়েছিলাম জাতীয় পতাকা আর কোরআন ছুঁয়ে। ওইদিন উপস্থিত ছিলেন কর্ণেল আতাউল গনি ওসমানী।’

কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুলের উত্তর, ‘ট্রেনিং শেষ। কিন্তু আমরা তখনও ফিল্ডে যাইনি। আমাদের কমান্ড করতেন একজন বিহারী মেজর। নাম ডি সুজা। বাঙালিরা খেতে আর ঘুমাতে এসেছে- একদিন তিনি বিদ্রুপের সুরে এমন উক্তি করলেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। তখন তিনি ‘পাকড়ো’ বলে একটি রাইফেল ছুঁড়ে দেন আমার দিকে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলি। তিনি এতে খুশি হন। বলেন, ‘সাবাস ব্যাটা’। আমার সাহস দেখে দায়িত্ব দেন সি কোম্পানির সেকশন কমান্ডারের। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন বীরপ্রতীক এনামুল হক চৌধুরী। ৫ নং সেক্টরের সাব- সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ মোতালিব আর সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল মীর শওকত আলী। আমরা যুদ্ধ করি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, ছাতক টেংরাটিলা, সুনামগঞ্জের দোয়ার বাজার, জয়কলস বাজার, আমবাড়ি, ছফের গাঁও, বৈশারপাড় ও মঙ্গলকাটা বাজারে।’

নাস্তা হাতে নিয়ে আমাদের আসরে এসে যোগ দেন সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী সালেহা বেগম। জানালেন, সিরাজুল বর্তমানে হার্টের রোগী। তাই উত্তেজিত হওয়া ডাক্তারের বারণ। স্ত্রীর কথা শুনে তিনি মুচকি হাসেন।

মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুলের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি আমরা শুনি তার জবানিতে। ‘মঙ্গলকাটা বাজারে ছিল আমাদের ক্যাম্প। সেখানে আর্টিলারি, বোম ও খাবার রাখা হত। ছফেরগাঁও বনগ্রাম ছিল আমাদের সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার। টার্গেট গ্রাউন্ড ছিল বৈশারপাড়। সেখানে টিকতে না পারলে প্রথমে আমরা মঙ্গলকাটা বাজার ও পরে ছফেরগাঁও-এ সরে যেতাম। দিনটি ১৯৭১ সালের ১৭ নভেম্বর। বৈশারপাড় তখন পাকিস্তানি সেনাদের দখলে। মঙ্গলকাটা বাজার থেকে আমরা ওদের ওপর আক্রমণ করি। পাল্টা আক্রমণ করে ওরাও। এ বি সি তিনটা কোম্পানি ও ১৩টা বান্কার ছিল আমাদের। তাদের আর্টিলারির আঘাতে বান্কারগুলো উড়ে যায়। আমরা যে যার মতো নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করি। আমার সঙ্গে ছিলেন সমরদেব, জয়নাল ও কালা। আগের রাতে গাঙ পার হতে গিয়ে পাকিস্তানিদের গুলিতে শহীদ হন কালা। আমাদের অবস্থা ভালো ছিল না। আমরা তখন ছফেরগাঁও হেডকোয়ার্টারের দিকে সরে পড়ার পরিকল্পনা করি।’

দম নিয়ে সিরাজুল বলেন, ‘ তখন ফজর হয় হয়। পাঞ্জাবিরা খুব কাছ থেকে ‘নারায়ে তাকবির’, ‘আল্লাহ আকবর’ শ্লোগান দিচ্ছে। আমি জয়নাল ও জয়দেবকে এগোতে বললাম। তারা তাই করে। পেছন থেকে আমি কাভারিং ফায়ার করি। একইভাবে জয়নাল ফায়ার করলে আমি গাঙ পার হই। তখনই একটি গুলি আমার বামপায়ের পাতা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সাপে কেটেছে। কিন্তু আমি তা আমলে নিই না। সকাল তখন ৮টার মতো। হঠাৎ জয়নাল গুলিবিদ্ধ হয়। আইলের পাশে পড়ে সে গোঙাচ্ছিল, ‘ আল্লাহ, আমারে বাঁচাও,’ আমি একহাতে জয়নালকে টেনে নিচ্ছি আর গুলি ছুঁড়ছি। মাত্র ১৩-১৪ গজ সমানে পাকিস্তানি সেনারা। তারা আমার দিকে গুলি ছুঁড়ে বলে, ‘ মাদার চোদকা বাচ্চা, তু বাহার আ, সারেন্ডার কর।’ গালি শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আমিও দাঁড়িয়ে ব্রাশফায়ার করে উত্তরে বলি- ‘মাদারচোদ বাইনচোদ।’ অমনি আমার গুলিতে একজন পাকিস্তানি সেনা মারা যায়। কিন্তু তার আগেই তার একটি গুলি আমার এলএমজির ডাট ভেঙ্গে ডানহাতের মাসলে ঢুকে বেরিয়ে যায়। হাওরের কাদাপানিতে শরীর ডুবিয়ে আমি সামনে এগোই। মাথাটা তখন ঝিমঝিম করছিল। হাত দিয়ে গলগলিয়ে পড়ছে রক্ত। কিন্তু কাদায় ঢেকে যাওয়ায় আমি কিছুই টের পাই না।’

অসমসাহসী সিরাজুলের যুদ্ধ তখনও শেষ হয়ে যায়নি। বললেন, ‘ তখন সকাল ৯টা। আমি হাওর দিয়ে আশ্রয় নিই পাশের জঙ্গলে। পাকিস্তানি সেনারা তার পাশ দিয়েই ধরে নিয়ে যাচ্ছে বেঙ্গল রেজিমেন্টের মজিবুর রহমানকে। তার পেছনে অস্ত্র হাতে ৮-১০জন সেনা। আমার ম্যাগজিনে তখনও গুলি ছিল। আমি পজিশন নিয়ে চিৎকার দিয়ে বললাম- ‘মজিব পজিশন, লাইন পজিশন’, সঙ্গে সঙ্গে মজিব শুয়ে পড়ল। কিন্তু আমার এলএমজি থেকে কোনো গুলি বের হল না। আমি ঘামছিলাম। গুলি কেন বের হয় না ! তাকিয়ে দেখি আমার ডানহাতের মাংস উড়ে গিয়ে হাড্ডিটা বেরিয়ে আছে। রগগুলো ছিড়ে ঝুলে আছে । গলগলিয়ে রক্ত ঝরছে সেগুলো দিয়ে। আঙুলে কোনো শক্তি নেই। তবুও বিচলিত হলাম না। বামহাতের আঙুল চেপে ফায়ার করলাম। মজিবের পেছনে থাকা কয়েকজন সেনা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সে সুযোগে পালিয়ে বাঁচে মজিব। আমি পড়ে থাকি জঙ্গলে। পোকায় কামড়াচ্ছে, চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে। তবু শব্দ করতে পারছি না। বাবা-মায়ের কথা মনে হচ্ছিল বারবার। মনে মনে আল্লাহর নাম জপি। সন্ধ্যার পর ক্রলিং করে চলে আসি গাঙে। অতঃপর বহু কষ্টে সাঁতরিয়ে পৌঁছি হেডকোয়ার্টারে। প্রথমে বালাট ও পরে শিলং হাসপাতালে চিকিৎসা হয় আমার। জ্ঞানহারা ছিলাম সতের দিন। ওইদিন এ বি ও সি কোম্পানির মোট ৪৮ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন।’

কথা ওঠে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে। মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘ আমরা তো তখন যুদ্ধের জন্য নেমেই পড়েছি। তাই ওইসময় স্বাধীনতার ঘোষণা আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে স্বাধীনতার বহু পরে, রাজনৈতিক কারণে।’

রাজাকার প্রসঙ্গে এই বীর মুক্তিযোদ্ধা বলেন, ‘জয়কলস বাজারে ছিল রাজাকারদের ঘাঁটি। সেখানকার রাজাকার কমান্ডার ছিলেন সাত্তার মিয়া। তার অত্যাচারের সীমা ছিল না। সে এখনও বেঁচে আছে। লেবাস বদলে এখন তবলিগ করছে।’

সিরাজুল আক্ষেপ করে আরও বলেন, ‘স্বাধীনের পরই এদের বিচার করা দরকার ছিল। তৎকালীন নেতাদের অনেকেরই ভাই, ভাগিনা ও আত্মীয়স্বজন ছিল রাজাকার ও শান্তি কমিটিতে। তাদের চাপেই বঙ্গবন্ধুকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে হয়েছে। জাতির পিতা বড় নেতা ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ করেননি। তাই তাঁর পক্ষে ছোট ছোট অপরাধে অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করাটা সহজ ছিল। পরবর্তীতে দালাল আইন বাতিল করে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান বড় বড় রাজাকারদেরই এদেশে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। ফলে এদেশে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী হয় চিহৃত রাজাকাররা। দুজনের সিদ্ধান্তেই ছিল বড় ভুল। যুদ্ধাপরাধীদের তো গুলি করে মারা উচিত ছিল। রাজাকারদের শাস্তি হলে শান্তি পেতাম।’

প্রসঙ্গ পাল্টে আমরা আলাপ করি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা নিয়ে। সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘প্রতিটি সেক্টরেই মুক্তিযোদ্ধাদের রেকর্ড ছিল। স্বাধীনতার পর সেগুলো গেজেট করলেই সঠিক তালিকা হত। এখন মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা বাড়ছে রাজনৈতিক কারণে। এটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। মুক্তিযোদ্ধাদের বির্তকিত করা গেলে অনেকেরই সুবিধা হয়।’

স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভালোলাগার অনুভূতি ব্যক্ত করেন তিনি এভাবে, ‘ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর এলেই আমি যুবক হয়ে যাই। চারপাশে তখন বাংলাদেশের পতাকা ওড়ে। তা দেখে মনটা আমার জুড়িয়ে যায়।’

খারাপ লাগার কথা উঠতেই তিনি নিরব হয়ে যান। অতঃপর বলেন, ‘যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি, এদেশের সেরা বুদ্ধিজীবীদের যারা হত্যা করেছে, স্বাধীনতার পর তাদের সঙ্গেই আমাদের নেতারা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এসব দেখলে কষ্টে আর ঘৃণায় মরে যেতে ইচ্ছে করে।’

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তরুণ প্রজন্মের জেগে ওঠা দেখে চোখ ভিজে যায় এ বীর মুক্তিযোদ্ধার। নতুন প্রজন্ম দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমনটাই বিশ্বাস তার। তাই চোখেমুখে আলো ছড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘ সবার উর্ধ্বে দেশ। তোমরা দেশের জন্য কাজ করবে সততার সঙ্গে। স্বাধীনতার পক্ষে থাকবে। তবেই দেশ এগিয়ে যাবে। স্বাধীনতাবিরোধীদের সম্পর্কে তোমরা সর্বদা সজাগ থেকো।’

লিখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ২৪.কমে, ২১ জুলাই ২০১৩

© 2013 – 2021, https:.