আমি সেনাবাহিনীর ট্রেইন্ড যোদ্ধা, বসে থাকতে পারি না

‘‘উনিশ শ একাত্তর। এপ্রিল তখনও শেষ হয়নি। হেলিকপ্টারে পাকিস্তানি সেনারা নামে বরিশাল শহরে। সড়কপথে শহরে ঢোকার ব্রিজগুলো আগেই আমরা ভেঙে দিয়েছিলাম। তারা এতে ক্ষিপ্ত হয়। নেমেই তাণ্ডব চালায়। তাদের ভারী অস্ত্রের মুখে আমরা টিকতে পারি না।

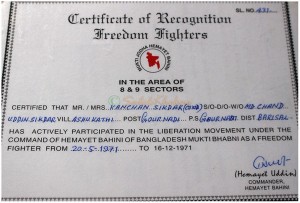

আমি তখন বরিশাল থেকে চলে আসি ফরিদপুরে। যোগ দিই হেমায়েত বাহিনীতে। আমার কমান্ডে ছিল ৫০ জন। প্রথমদিকে অস্ত্রের সংকট ছিল প্রবল। থানাগুলো থেকে মিলে কিছু অস্ত্র। কোথাও অপারেশন শেষ হলেই আমরা পাকিস্তানি সেনাদের অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে নিতাম। অস্ত্র অনুপাতেই চলত অপারেশনের পরিকল্পনা। শেষের দিকে এ সমস্যা আর রইল না। অস্ত্র আসতে লাগল ভারত থেকে।

মে ১৯৭১। হেমায়েত বাহিনীকে রাইজিং করে দিয়ে আমি চলে আসি মেজর শাহজাহান ওমরের কাছে। ৯ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন তিনি। পরে বীর উত্তম উপাধি পান। বরিশালের উজিরপুরের বরাকোঠায় ছিল তাঁর ক্যাম্প। নৌকা ছাড়া সেখানে যাওয়ার উপায় ছিল না।

পাকিস্তানি সেনাদের একটি ক্যাম্প ছিল গৌরনদীর বাটাজোরে। রাজাকারদের সহযোগিতায় সেখানে মুক্তিকামী বাঙালিদের ধরে আনা হত। অতঃপর তাদের লাইন দাঁড় করিয়ে মারা হত গ্রেনেড চার্জ করে। নাম-না-জানা অজস্র রক্তাক্ত লাশের ঠিকানা ছিল বাটাজোর খাল। তারা এভাবেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল।

অক্টোবরের ২২ তারিখ। আমাদের উপর নির্দেশ আসে পাকিস্তানিদের বাটাজোর ক্যাম্পটি দখলের। রাত তখন দুটো। ২৫ জন করে আমাদের তিনটি গ্রুপ করে দেওয়া হয়। আমি নিজেই একটি গ্রুপের কমান্ডে। সঙ্গে ছিলেন ট্যাংক রেজিমেন্টের সার্জেন্ট হায়দার, সুবেদার গোলাম মোস্তফা, এসমত আরা রাসু, পুলিশের দারোগা মতিন ও লতিফ। তিনটি নৌকায় আমরা রওনা হই।

পাকিস্তানিদের ক্যাম্পের কাছাকাছি ছিল পোস্ট অফিস। তারা ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করত সেখান থেকেই। একটি গ্রুপ গৌরনদীর উত্তরের ওই পোস্ট অফিসে গ্রেনেড চার্জ করে প্রথমে তাদের কমিউনিকেশন কাট-আপ করে দিবে, আরেকটি গ্রুপ পজিশনে থাকবে দক্ষিণে, বরিশালের শিকারপুর থেকে পাকিস্তানি সেনারা চলে এলে তারা তাদের ঠেকাবে, মাঝখানে আমার গ্রুপটি ক্যাম্প আক্রমণ করে দখলে নিবে– এমনটাই ছিল পরিকল্পনা।

আমরা চারআনির পুলের কাছে এসে নৌকা ছেড়ে হেঁটে চলি। তখন ভোর চারটা। ছোট্ট একটি খাল পেরিয়ে তাদের ক্যাম্পের পাশে পজিশন নিয়ে অপেক্ষায় থাকি। উত্তর দিকের গ্রুপটি তখন পোস্ট অফিসে গ্রেনেড চার্জ করে। কমিউনিকেশন কাট-আপ হতেই তারা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান তোলে। আমরা তখনই ফায়ার ওপেন করি।

যুদ্ধের সময় আমি পজিশন রাখতাম দুটি। একটিতে ফায়ার হলে অন্য পজিশনে সরে পড়তাম। একটি নারকেল গাছের গোড়ায় ছিল আমার পজিশন। সঙ্গে নাইনটি ফোর এনারগা (এসএলআরের মাথায় প্রজেক্টর দিয়ে চার্জ করার অস্ত্র)। এনারগা দিয়ে ৯০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফায়ার করতেই সেটি গিয়ে পড়ে ওদের বাঙ্কারের উপর। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে থাকে। ওদের এলএমজির গুলিতে হঠাৎ সামনের নারকেল গাছটি দু’ভাগ হয়ে যায়। আমি পড়ে যাই টার্গেটে।

পাশের আমগাছের গোড়ায় ছিল আমার সেকেন্ড পজিশন। নিজেকে রক্ষা করতে জাম্প দিই সেখানে। ওই সময়ই ব্রাশফায়ারে পড়ি। গুলি লাগে আমার বাম পায়ে। পায়ের হাড্ডিগুলো উড়ে যায়। প্রথম কোনো বোধ পাই না। সবার সঙ্গে তখন গামছা থাকত। তা দিয়ে পা শক্ত করে বেঁধে নিই। পাশেই ছিল হায়দার। বললাম, ‘ভাই, আমারে একটু ধর’। আম গাছের পাশ থেকে এক পা ধরে সে আমাকে টেনে নামিয়ে আনে খালের মধ্যে।

আমাকে বাঁচালেও হায়দার নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। পাকিস্তানি সেনাদের একটি গুলি তার পুরুষাঙ্গের শিরা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। অন্য সহযোদ্ধারা তখন এগিয়ে আসে। আমাদের তুলে নেয় পাশের গ্রামের রহম আলী কারিগরের বাড়িতে। দরজার পাল্লায় শুইয়ে প্রথম নৌকায় এবং পরে নিয়ে যাওয়া হয় ধামুরায় আকবর বাইকের দোকানে। সেখানেই চলে চিকিৎসা। পা-টা কোনো রকমে ঝুলছিল। ট্প টপ করে রক্ত ঝরছে। পায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি মনেও নেই।

পায়ের অবস্থা ভালো ছিল না। স্থানীয় তিনজন ডাক্তার, রণজিত, মহসিন ও আজহার গিরা (হাঁটু) থেকে পায়ের নিচের দিকটুকু কেটে ফেলেন। ওখান থেকে যেভাবে রক্ত ঝরছিল তা দেখে আমার সহযোদ্ধারাও মুশড়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরতেই দেখি পা-টা নেই। সারাজীবনের জন্য আমি পঙ্গু। কষ্টে আর দুঃখে তখন বুকটা ফেটে যাচ্ছিল।’’

কথা বলতে বলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট মোহাম্মদ কাঞ্চন সিকদার। তেতাল্লিশ বছর আগের রক্তাক্ত স্মৃতি আজ আবারও তাঁকে মনে করিয়ে দিই আমরা। স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছেন এ যোদ্ধা, পা হারিয়ে পঙ্গু হয়েছেন। পা হারানোর কষ্ট আর পঙ্গুত্ব নিয়ে জীবন নদী পার করার বেদনা– এ দুটো মিলেই তাঁর কাছে বাংলাদেশ। সান্ত্বনা দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই! বরং তাঁর কান্নায় আমাদের মনেও কষ্টের মেঘ জমে। খানিক নিরব থেকে শুধু প্রশ্ন করি– তারপর?

তিনি বলেন–

‘‘চিকিৎসার জন্য হায়দারসহ আমাকে রাখা হয় ধামুরায়, একটি টিনের ঘরে। রাজাকারেরা এ খবর পৌঁছে দেয় গৌরনদীতে, পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে। একদিন রাতে শুনি গানবোটের শব্দ। হায়দার তখন চলতে পারে। আমি পারি না। স্ত্রী ও মা এসেছেন আমাকে দেখতে। গানবোট থেকে লাল-নীল-সবুজ আলো দিয়ে তারা ফায়ার দেয়। কেরামত ও অনিল নামে দুই মুক্তিযোদ্ধা আমার সঙ্গে ছিল। ভাবছিলাম, এবার হয়তো মারা পড়ব।

গানবোট থেকে নেমে পাকিস্তানি সেনারা ঘরে ঘরে ঢুকে গুলি করে। আমাদের খুঁজতে অনেক বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। স্ত্রী ও মাসহ কেরামত আমাকে তুলে নেয় একটি নৌকায়। অতঃপর ভাসতে থাকি জল্লার বিলে। কখনও নৌকায়, কখনও-বা কারও বাড়িতে আশ্রয়ে থাকতাম। পায়ে তখন ঘা হয়ে হাড্ডি বেরিয়ে গেছে, কী যে কষ্ট পেতাম! কোনো বাড়িতে দুদিনের বেশি আমাদের কেউ রাখতে চাইত না। ভয় ছিল, আর্মির লোক আমি, আমাকে আশ্রয় দেওয়ার খবর পেলে পাকিস্তানিরা শেষ করে দিবে।

কেরামত সব সময় পাশে পাশে ছিল। পায়ের ঘা থেকে দুর্গন্ধ বেরুত। যন্ত্রণায় মনে হত আর বাঁচব না। পয়সার হাটে আমাকে দেখতে আসেন রব সাহেব (আবদুর রব সেরনিয়াবাত)। আমার কষ্ট দেখে তিনিও চোখের জল ফেলেন। পরে আসকর কালিবাড়ির ঠাণ্ডারাম বৈরাগীর বাড়িতে এক হিন্দু ডাক্তার মলম বানিয়ে দেন। তা দিতেই পায়ের ঘা ধীরে ধীরে শুকাতে থাকে।

স্বাধীনতার খবর শুনে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছিলাম। বরিশালের বড় বড় নেতারা আমাকে দেখতে আসেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সিএমএইচে চিকিৎসার পর সরকারিভাবে আমাকে পাঠানো হয় পোল্যান্ডে। চিকিৎসার পর থেকে কৃত্রিম পা ও হুইল চেয়ারই ভরসা। পায়ের মাংসে এখনও মাঝে মাঝে ইনফেকশন হয়ে যায়। দেশের জন্য পা হারানোর কষ্ট না হয় ভুলে গেলাম। কিন্তু পঙ্গু হয়ে প্রতিদিন চলছি, এ কষ্ট আর যন্ত্রণা ভুলি কীভাবে?’’

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট মোহাম্মদ কাঞ্চন সিকদারের বাড়ি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার আশুকাঠি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম চান উদ্দিন সিকদার ও মা করিমুন নেছা। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। কাঞ্চন সিকদারের লেখাপড়ার হাতেখড়ি আশুকাঠি মোল্লাবাড়ি স্কুলে। পরে মেট্রিক পাস করেন আশুকাঠি হাই স্কুল থেকে। মেট্রিকের পরই তিনি যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। থিউরেটিক্যাল ইন্সট্রাক্টর হিসেবে অবসর নেন ১৯৮৩ সালে।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সার্জেন্ট মোহাম্মদ কাঞ্চন সিকদারের ভাষ্য

সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন–

‘‘আমার বড় ভাই পড়াশুনা করতেন। বাবার স্বল্প উপার্জনে পরিবার চলত না। তাই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। মেট্রিকের পর ঢাকার ঝিকাতলায় বেড়াতে আসি ভগ্নিপতি খাদেম হোসেনের বাড়িতে। সেনাবাহিনীতে লোক নেওয়ার খবর পাই সেখানেই। তারিখটা ছিল ১৯৬৭ সালের ৪ মার্চ। আজিমপুর রিক্রুটিং অফিসে দাঁড়াতেই শারীরিক পরীক্ষায় ফিট হয়ে যাই। চিটাগাং ইবিআরসিতে কিছুদিন ট্রেনিং হওয়ার পর সফিনা আরব সিপে করে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় করাচিতে। সেখানে ক্যাম্বেলপুর আনসার ক্যাম্পে ট্রেনিং শেষে বিভিন্ন সময়ে আমাকে পোস্টিং দেওয়া হয় শিয়ালকোট ও আজাদ কাশ্মীরে। আমার পদবী ছিল সিপাহী। আর্মি নম্বর ১২০০৪৩৫।’’

সেনাবাহিনীর ব্যারাকের ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চন বলেন–

‘‘পাকিস্তানিরা মনে করত এরা বাঙাল, কিছু জানে না, বুঝে না, এদের সাহস কম। পাঞ্জাবিরা বেশি খারাপ ছিল। আমাদের কটূক্তি করে তারা বলত– ‘ডাল খালি ওয়ালাদ হ্যায়, বঙ্গবন্ধু কা বাচ্চা হ্যায়’– আমরা চুপ থাকতাম। কিন্তু সহ্য হত না। ওদের সামনেই মাঝে মাঝে নিজের ভাষায় গালি দিতাম। ওরা কিছু না বুঝলেও, আমরা প্রশান্তি পেতাম।’’

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরলেন কোন সময়টায়?

কাঞ্চনের উত্তর–

‘‘১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি। সে সময় একবার বড় বন্যা হয়েছিল। বরিশালের সৈনিকদের তখন অর্ডার দিয়ে দু’মাসের ছুটিতে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেজর জলিলও আমাদের সঙ্গে ফিরেছিলেন। ২৫ মার্চে ঢাকায় আর্মি নামলে আমরা আর কাজে যোগ দিই না। মেজর জলিলের নেতৃত্বে বরিশালের বেলস পার্কে ছাত্র-যুবক-জনতাকে ট্রেনিং করাই। প্রায় পাঁচশ’র মতো লোককে আমরা ট্রেনিং করিয়েছি।’’

৭ মার্চের প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি বলেন–

‘‘আমি তখন বরিশালের বাবুগঞ্জের রহমতপুরে, বড় ভাইয়ের কাছে। রেডিওতে শুনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। সাধারণ মানুষের মনে তীব্র অনীহা ছিল পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের পক্ষে বলতেন। ‘এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা’– এই একটি উক্তিই সকল বাঙালিকে এক করে দেয়।’’

সরকারি চাকুরে অনেকেই তো মুক্তিযুদ্ধে যাননি, আপনি কেন গেলেন?

এই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সগর্ব উক্তি–

‘‘আমি সেনাবাহিনীর ট্রেইন্ড যোদ্ধা। দেশের ওই অবস্থায় বসে থাকতে পারি না।’’

কোথায় কোথায় অপারেশন করেছেন?

‘‘আমরা গেরিলা অপারেশন করতাম। পাঞ্জাবিরা দু’ঘণ্টা করে ডিউটি করত। তাদের ক্যাম্পগুলোতে আমরা রাত ১ টা, ৩ টা, ৫ টা এভাবে সময় নির্বাচন করে আক্রমণ করতাম। অপারেশন করি গৌরনদী, ঝালকাঠি, ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকায়।’’

মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত ও তাঁর বাহিনী সম্পর্কে কাঞ্চন জানালেন–

‘‘হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিনের দক্ষতা ও হিম্মত ছিল অসাধারণ। শুরুতে তিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ ক্যান্টনমেন্টে। পরে আসেন জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজবাড়ি প্যারেন্ট ইউনিট দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই তিনি গড়ে তোলেন একটি গেরিলা বাহিনী, যা তাঁর নামেই পরিচিতি লাভ করে।

ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ি, বরিশাল জেলার উত্তরাংশ এবং খুলনা ও যশোর জেলার কিছু স্থানে এ বাহিনীর সৈন্যরা যুদ্ধ করে। প্রায় ৫,৫৫৮ জনের এ বাহিনী ১০৪ টি অপারেশনে অংশ নেয়। তাঁদের হাতে প্রায় ছয়শ’ পাকিস্তানি সেনা মারা যায়। হেমায়েত উদ্দিনকে পরে বীর বিক্রম খেতাব দেওয়া হয়।’’

কথোপকথন চলছিল। হঠাৎ আসরে যোগ দেন মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চনের সহধর্মিনী আলফাতুন বেগম। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র এক মাস আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। নববধূর ভালোবাসা আর আলিঙ্গনের মোহ ত্যাগ করেই যুদ্ধে চলে যান কাঞ্চন সিকদার। মুক্তিযোদ্ধা স্বামী সম্পর্কে তিনি বলেন–

‘‘মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়টার কথা বলে বোঝাতে পারব না। আমি তো বিয়ে করেছি সৈনিককে। সুস্থ স্বামী মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে ফিরল পঙ্গু হয়ে। কষ্ট হয়েছিল খুব। তবুও তাঁর জন্য আমি গর্বিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য উনি রক্ত দিয়েছেন এটা ভেবে আজও নিজের কষ্ট ভুলে যাই। মানুষ আমাদের সম্মান করে। ছেলেমেয়েরা তাদের বাবার জন্য সম্মান বোধ করে। আমার বিশ্বাস, এ প্রজন্মও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জেনে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গর্বিত হবে।’’

স্ত্রীর কথায় মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চন খানিকটা নিরব থাকেন। অতঃপর শুধু বলেন– ‘‘ও সব সময় আমার পাশে ছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারী হিসেবে তার যুদ্ধটাও কম ছিল না।’’

কথা উঠে মুক্তিযুদ্ধে রাজাকারদের কার্যক্রম নিয়ে। কাঞ্চনের মত–

‘‘যেখানে গুলিবিদ্ধ হই সেখানে হাতেম আলী ছিল নামকরা রাজাকার। ‘জেতা’ মানুষ খাড়া করে গুলি করে সে দেখত মানুষটা কেমন চিৎকার ও লাফ দেয়, এতটাই নৃশংস ছিল সে! স্বাধীনতার পরে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মেরে শিকারপুর নদীতে ফেলে দেয়। এছাড়া আসেদ আলী, নাজু, কাদেম, হাসুও রাজাকার ছিল। পাকিস্তানিদের বাঙ্কারে অনেক মেয়েকে আমরা বিবস্ত্র অবস্থায় পেতাম। কী যে টর্চার করা হয়েছিল তাদের ওপর, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না! পাকিস্তানিদের হাতে তাদের তুলে দিত এসব রাজাকাররা।’’ যে দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন, সে দেশ কি পেয়েছেন?

যে দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন, সে দেশ কি পেয়েছেন?

মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চনের ভাষায়– ‘‘অবশ্যই পাইছি। আমরা তো গর্বিত। দেশ স্বাধীন হইছে, আমরা স্বাধীনভাবে চলছি, এটাই আমার প্রাপ্তি।’’

তিনি বলেন–

‘‘সেনাবাহিনীর আমরা যারা ছিলাম, দেশ স্বাধীন না হলে তাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। সিভিলিয়ানরা বলতে পারত তারা ভয়ে যুদ্ধে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতা না পেলে আমরা হতাম দেশের গাদ্দার। আমাদের অবশ্যই ফায়ারিং স্কোয়াডে শিফট করা হত। বাঁচার কোনো সুযোগ থাকত না।’’

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে অকপটে নিজের মতামত তুলে ধরেন মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চন সিকদার–

‘‘অনেক আগেই এদের বিচার করা উচিত ছিল। এখন হচ্ছে এটা ভেবেই শান্তি পাই। তবে এদের বিচার দ্রুত কার্যকর করা উচিত। ইতিহাসে সবচেয়ে নোংরা ব্যক্তি রাজাকাররা। এদের বিচার নিয়ে যারা রাজনীতি করবে তারাও নোংরা হয়ে যাবে।’’

তেতাল্লিশ বছরে রাজাকারদের উত্থান সম্পর্কে তিনি বলেন–

‘‘বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর এদের সুসময় আসে। বিচারের পরিবর্তে এরা রাজনীতিতে নিজেদের জায়গা করে নেয়। যারা দেশের স্বাধীনতা চায়নি জিয়া তাদের মন্ত্রী বানায়। স্বাধীন দেশের পতাকা ওড়ে তাদের গাড়িতে, এর চেয়ে লজ্জা আর ঘেন্নার কী আছে! দেশের ইতিহাসে ওটাই কলঙ্কজনক অধ্যায়।’’

তিনি প্রশ্ন করলেন–

‘‘জিয়াউর রহমান তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর দল দাবি করে তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে নয়, নিজেই স্বাধীনতার ঘোষণা করেছিলেন। তাই যদি হয়, তবে স্বাধীনের পর তিনি কীভাবে রাজাকারদের সঙ্গে হাত মেলালেন, স্বাধীন দেশে তাদের মন্ত্রী বানালেন?’’

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাধীন দেশে তাঁর ভালো লাগা সম্পর্কে জানতে চাই আমরা। উত্তরে বললেন– ‘‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে শাহবাগে তরুণ প্রজন্মের জেগে ওঠা, জাতীয় সঙ্গীত ও মানব পতাকায় বিশ্ব রেকর্ড গড়ার উদ্যোগগুলো দেখলে সত্যি ভালো লাগে।’’

খারাপ লাগার অনুভূতি জানাতে বলেন– ‘‘রাজনীতিবিদদের কথায় ও কাজে যখন মিল খুঁজে পাই না, আদর্শের কথা বলে যখন তারা স্বজনপ্রীতি করে, অন্যায়ে প্রশ্রয় দেয়, তখন সত্যি কষ্ট লাগে। রাজনীতির মান উন্নয়ন না হলে দেশ তো এগুবে না।’’

নতুন প্রজন্ম একদিন দেশটা আরও বদলে দিবে, এমনটাই আশা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চন সিকদারের। তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন–

‘‘যে যেখানেই থাক, মনে রেখ, স্বাধীন এই দেশটার জন্য লাখ মানুষ শহীদ হয়েছেন। বহু লোক পঙ্গু হয়েছেন। বহু নারী তাঁদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন। স্বাধীনতা আপনাআপনি ধরা দেয়নি। অন্তরে এই বোধটা থাকলেই তোমরা দেশকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসতে পারবে। আর তখনই দেশের চেহারা সত্যি বদলে যাবে।’’

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ২৪.কমের মতামত-বিশ্লেষণ বিভাগে, জুলাই ২৭, ২০১৪

© 2014 – 2021, https:.