একাত্তরে পিতার যুদ্ধাপরাধও ক্ষমা করেননি মুক্তিযোদ্ধারা

“কোনাবন ও পুটিয়া তখন মুক্তাঞ্চল। পাকিস্তানি সেনারা আপ্রাণ চেষ্টা করে সেটি দখলে নেওয়ার। এয়ার হামলাও চালায় তারা। কিন্তু তবু আমরা অটল থাকি। ফোর বেঙ্গলে আমি ছিলাম আলফা কোম্পানিতে। কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন সালেক। একবার খবর আসে, পাকিস্তানি সেনারা সালদা নদী দিয়ে নৌকায় ভেতরে ঢুকে আমাদের ওপর আক্রমণ করবে।”

“হাবিলদার মুছলেমউদ্দিনের নেতৃত্বে আমাদের ১৭ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তা প্রতিহত করার। দলে জলফু, রফিক আর শাফিল ছিলেন বন্ধুর মতো। বাকিরা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আর্মি। রাতে মার্চ করে মোহন্দবাগ স্টেশন দিয়ে চার কিলোমিটার আগেই আমরা পজিশন নিই, সালদা নদীর চারাজারি নামক স্থানে। ব্রিটিশ এলএমজি দিয়ে আগে নৌকা ছিদ্র করতে হবে। অতঃপর সেনাদের গুলি করা হবে চাইনিজ এলএমজিতে। এমনটাই ছিল পরিকল্পনা।”

“নদীর একটু বাঁকে গর্ত খুঁড়ে আমরা পাজিশন তৈরি করি। এবার অপেক্ষার পালা। সারাদিন কেটে যায়। কিন্তু শত্রুর নাম-নিশানা নেই। নাওয়া-খাওয়াও বন্ধ। তবু চোখদুটো স্থির থাকে।”

“বিকেল তখন পাঁচটা। আমাদের রেঞ্জের ভেতরে ঢুকে পড়ে তিনটি পাটবোঝাই নৌকা। কিন্তু তাতে কোনো মানুষের চিহ্ন নেই। নৌকার চর্তুদিকে পাট দিয়ে ক্যামোফ্লেক্স করা। ভেতরে রয়েছে পাকিস্তানি সেনাদের কমান্ডোরা। আমার তা না বুঝলেও হাবিলদার মুছলেমউদ্দিনের চোখ এড়ায় না। তিনি শুধু বললেন, ‘ফায়ার’। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে আমাদের অস্ত্রগুলো। তখনই নৌকায় পাটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে কমান্ডোরা। আমাদের গুলিতে তারা রক্তাক্ত হয়। এমন আক্রমণ তারা স্বপ্নেও চিন্তা করেনি। গুলিতে প্রাণ হারায় তিনটি নৌকার সকল কমান্ডো। আমার তখন উল্লাস করি ‘জয় বাংলা’ স্লোগান তুলে।”

“কিন্তু তখনও পেছনে আরও দুটি নৌকা ছিল। ফায়ারের শব্দ পেয়ে ওরা সেখানেই হোল্ড করে। পেছন থেকে আমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় তারা। আমরা তা টেরই পাই না।”

“সন্ধ্যার পর চারদিকে অন্ধকার নামে। ব্যাক করব। ইন-দা-মিনটাইম বেরি লাইট পিস্তলের আলোয় আলোকিত হয় চারপাশ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমাদের মুখোমুখি হয়ে বেয়নেট চার্জ করতে থাকে।”

“‘মাদারচোদ’ বলে প্রথম শাফিলের পেটে বেয়নেট ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর অন্যদেরও। আর্মস ফেলে আমি কচুরিপানা-ভর্তি একটি গর্তে ঝাঁপ দিই। আমার ওপর এসে পড়ে এক আনসারও। তার হাতে গুলি লেগে গর্তের পানি লাল হয়ে যায়। ওখানেই মরার মতো পড়ে রইলাম। মৃত ভেবে পাকিস্তানি সেনারা চলে যেতেই প্রাণে বাঁচি। ১৭ জনের মধ্যে ওইদিন ১৪ জনই শহীদ হয়। জলফু মিয়াসহ আমরা তিনজন বেঁচে যাই দৈবক্রমে। এভাবে এক একটি অপারেশনে আমরা মরণের স্বাদ নিতাম।”

“একবার এক অপারেশনে টেন ইস্ট বেঙ্গলের অনেক সেনা মারা যায়। তখন ফোর বেঙ্গল থেকে ৪-৫টা কোম্পানিকে টেন বেঙ্গলে আনা হয়। এখানে এসে আমি চলে যাই সি অর্থাৎ চার্লি কোম্পানিতে। সম্মুখযুদ্ধ করে ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে থাকি।”

“বেলুনিয়া মুক্ত করার পর নির্দেশ আসে ছাগলনাইয়া থানায় পাকিস্তানিদের ডিফেন্স ক্যাপচারের। সি কোম্পানিকে দেওয়া হয় দায়িত্ব। কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন দিদার সাহেব।”

“আমরা আগে রেইকি করি। এক রাতে থানার ৫শ গজের ভেতরে পজিশন নিই। টের পেয়ে পাকিস্তানি সেনারা গুলি করতে থাকে। আমরা তখনও চুপ। অর্ডারের অপেক্ষায় আছি। ওদের ফায়ারের পর শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। রাত তখন ৩টা। বৃষ্টিও শেষ। শত্রুর বাঙ্কার থেকে গুলিও আসছে না। ক্যাপ্টেন দিদার বললেন, ‘ফায়ার’। ভেজা অবস্থাতেই আমরা ফায়ার ওপেন করি। কিন্তু কোনো রিপ্লাই নাই। এবার তিনি বললেন, ‘চার্জ’। আমরা দৌড়ে ওদের বাঙ্কারগুলোতে গিয়ে দেখি গলা-সমান পানি। ওরা সব পালিয়েছে। এভাবে বৃষ্টি দিয়ে আল্লাহও আমাদের সহায় হয়েছেন একাত্তরে।”

“পুকুরের পাড়ে একটা বাঙ্কারে পানি ঢুকেনি। শত্রু আছে ভেবে আমি বেয়নেট ফিক্সড করে চার্জ করতে এগোই। হঠাৎ ভেতর থেকে এক নারী বেরিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে। পরনে তার ব্লাউজ আর পেটিকোট। পেটিকোটটি রক্তে ভেজা। তিনি ভেবেছিলেন ইন্ডিয়ান আর্মি। বললেন, ‘মুজে একটা গুলি কর’।”

“বললাম, ‘বোন, আমি মুক্তিবাহিনী’। শুনে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অতঃপর জড়িয়ে ধরে তাঁর সে কী কান্না! তারপর বললেন, ‘এরে মুক্তিবাহিনী, তোর আল্লার দোহাই লাগে, আঁরে এউগ্গা গুলি করি দে। তোর শেখ মুজিবের দোহাই লাগে, আঁরে এউগ্গা গুলি করি দে’।”

“অগত্যা তাঁকে নিয়ে গেলাম দিদার সাহেবের কাছে। সব কথা তিনি খুলে বললেন। জানলাম, তাঁর স্বামী ছিলেন আর্মিতে। তিনি জানেন না স্বামী কোথায়। আর তাঁর দুই ছেলেকে পিস কমিটির চেয়ারম্যান পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিয়েছে। ওরা ছেলে দুটোকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মায়ের চোখের সামনেই মেরে ফেলেছে। এরপর চেয়ারম্যান এই মাকে পাকিস্তানিদের বাঙ্কারে নিয়ে যায়। প্রতিদিন তাঁকে নিপীড়ন করছে পাকিস্তানি সেনারা। তিনি আর তাই বেঁচে থাকতে চান না। বললেন, ‘আই সিপাহির বউ, স্যার। আন্নে আঁরে গুলি করি দেন’।”

“তাঁর কথা শুনে আমাদের চোখ জলে ভরে ওঠে। রক্ত তখন টলমল করছিল। দিদার সাহেবও ঠিক থাকতে পারেন না। ৮ জনকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে নির্দেশ দিলেন ছাগলনাইয়ার ওই পিস কমিটির চেয়ারম্যানকে ধরে আনতে।”

“ওই বীরাঙ্গনাকেও সঙ্গে নিয়ে আমরা গেলাম বেলতলী গ্রামে। বড় একটা বাড়ি। বড় বড় ছয়টা ঘর। উঠানে বহু নারকেল গাছ। গোয়ালে অনেক গরু। পিস কমিটির চেয়ারম্যানের বাড়ি যেন জমিদারবাড়ি। আমাদের শব্দ পেয়ে খাটের নিচে লুকিয়ে ছিল। পা টেনে তাকে বের করতেই অবাক হই। ওই মহিলার কথা আর এই লোকের চেহারা দেখে বিশ্বাস করার জো নেই যে, সে এমন অপরাধ করতে পারে। ইয়া বড় দাড়ি তার মুখে। নুরানি চেহারা। বড় জুব্বা পরা। মাথায় টুপি। হাতে তজবি।”

“লোকটিকে দেখিয়ে মহিলা বললেন, ‘ইজ্জাই চেয়ারম্যান’। উঠানে একটা নারকেল গাছের সঙ্গে আমার তাকে বেঁধে নিই। বন্দুক তাক করা তার দিকে। হঠাৎ পেছন থেকে একজন দৌড়ে এসে বলেন, ‘রাখেন ভাই। আমার বাপ। আমি মুক্তিবাহিনী’।”

“তিনি ছিলেন ওই এলাকার গেরিলা। নাম নুরুজ্জামান। ওই বীরাঙ্গনার স্বামীর বন্ধুও। তিনি তাঁকে দেখে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে বললেন, ‘নুরুজ্জামান, তুই রেনি চা। আঁর পেটিকোটে রক্তের দিক রেনি চা। আজ দশ দিন আমি বাঙ্কারে। তোর আব্বা আঁরে ওগো হাতে তুলি দিছে। আঁর পোলা দুইডারেও ওরা মারছে। তুই আঁরে এউগ্গা গুলি করি দে। আঁর কোনো দাবি থাইকত ন’।”

“স্টেনগানটি নুরুজ্জামানের হাতেই ছিল। মহিলার কথায় তাঁর শরীর কাঁপছে। সব শুনে তিনি শুধু বললেন, ‘আব্বা, আপনে এই কাজ করলেন! আপনি পাকিস্তানরে ভালোবাসেন, আমগো একটা বোন ওগো হাতে তুইলা দিতেন’।”

“পিস কমিটির চেয়ারম্যানের কোনো উত্তর নেই। চোখের নিমিষে নুরুজ্জামান স্টেনগানের ট্রিগার চেপে ধরেন। চেয়ারম্যানের বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পিতার রক্তে ভিজে যায় মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের মুখ।”

“দেশের টানে একাত্তরে পিতার যুদ্ধাপরাধকেও ক্ষমা করেননি মুক্তিযোদ্ধারা। এ রকম অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার দেশেপ্রেমের কারণেই আমার পেয়েছি স্বাধীনতার স্বাদ।”

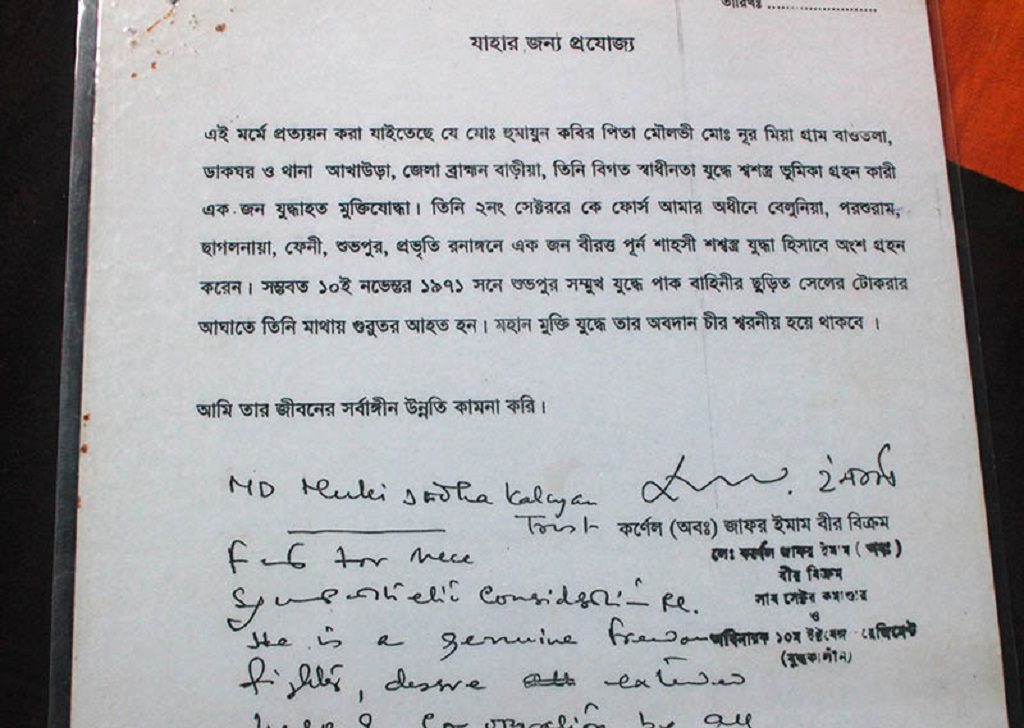

যুদ্ধদিনের নানা ঘটনার কথা শুনছিলাম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবিরের জবানিতে।

মৌলভী নূর মিয়া ও চন্দ্রবানুর দ্বিতীয় সন্তান হুমায়ুন। বাড়ি ব্রাক্ষণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার বাউতলা গ্রামে। লেখাপড়ায় তাঁর হাতেখড়ি বাউতলা প্রাইমারি স্কুলে। পরে তিনি ভর্তি হন দেবগ্রাম হাই স্কুলে। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন এ স্কুলেরই নবম শ্রেণির ছাত্র।

হুমায়ুনের বাবা ছিলেন ভূমিহীন কৃষক। ফলে সংসারে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটত তাদের। সীমান্ত নিকটবর্তী গ্রাম হওয়ায় ঘাস কেটে ভারতের আগরতলা বাজারে বিক্রি করে ফিরে আসতেন হুমায়ুনরা। এক বছর স্কুলে পড়লে আরেক বছর পেটে-ভাতে মানুষের বাড়িতে কাজ করতে হত তাঁকে। ফলে হুমায়ুন লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়েন। বন্ধুরা যখন ইন্টারমেডিয়েটে পড়ে তখন তিনি ছিলেন ক্লাস এইটের ছাত্র।

ঊনসত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ থেকে ছাত্রনেতারা আসতেন হুমায়ুনদের স্কুলে। তাঁরা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার কথা আর দেশের প্রতি নানা বৈষম্যের বিবরণ ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতেন। আখাউড়া পর্যন্ত চলত মিছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের ভিপি তখন হুমায়ুন। আওয়ামী লীগ করতেন আলী আজম, এমদাদুল বারী প্রমুখ। পাকিস্তানিদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন হুমায়ুন। কারণটি জানতে চাইলে তিনি জানালেন এক পাকিস্তানি ইপিআরের অত্যাচারের কাহিনি।

“আখাউড়ায় পাকিস্তানি ইপিআরের সুবেদার ছিল জমির খান। তার অত্যাচারে মানুষ অতীষ্ঠ ছিল। নারীদের উত্যক্ত করত নিয়মিত। প্রতিবাদ করলে হাতের লাঠি দিয়ে নারীদেহে নোংরাভাবে স্পর্শ করত সে। কোনো মুরুব্বি তাকে বলতেন, ‘আপনি মুসলমান, মা-বোন তো আপনারও আছে’– তখন তাঁকে সে হাত-পা বেঁধে পেটাত আর বলত, ‘এ শালা, তুম বাঙালি, তুম কেয়া মুসলমান হ্যায়? তুম তো মালাউনকা বাচ্চা হ্যায়… শেখ মুজিব কা বাচ্চা হ্যায়’। জমির খান যাকে মারত সে তিনদিন পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে পারত না। আমাদের মনের ভেতরে পাকিস্তান মানেই ছিল জমির খান। পূর্ব পাকিস্তানে এমন জমির খান ছিল শত শত।”

“সত্তরের নির্বাচনে আখাউড়ায় এমএনএ প্রার্থী ছিলেন এমদাদুল বারী। আলী আজম ছিলেন এমপিএ। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন পিডিপির আবদুর রহমান। হুমায়ুন তখন ভোটার হননি। টিন কেটে চোঙ্গা বা বোমা বানিয়ে তা দিয়ে তারা মাইকের মতো স্লোগান তুলতেন, ‘তোমার নেতা, আমার নেতা, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব’।”

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটি এই যোদ্ধা শোনেন রেডিওতে, গ্রামের সিদ্দিক মামার বাড়িতে। তিনি বলেন:

“বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘আর যদি একটা গুলি চলে… এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এই কথাগুলা মন্ত্রের মতো মনে হয়েছে। আমরা তখন আবেগতাড়িত হই। তৈরি হই দেশের টানে। ঢাকায় আর্মি নামার খবরের পর শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ যুদ্ধ।”

ট্রেনিংয়ের আগেই রণক্ষেত্রের চলে যান হুমায়ুনরা। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ফোর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডিফেন্স তখন আখাউড়া ও গঙ্গাসাগর এলাকায়। বীর প্রতীক ইসহাক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। ফোর বেঙ্গলের আর্মিদের পথ চেনানো বা গাইডের কাজের জন্য খালেদ মোশাররফের কাছে

দশম শ্রেণির ১৭ জন আর নবম শ্রেণির হুমায়ুনসহ মোট ১৮ জনকে বুঝিয়ে দেন তিনি। তাদের কাজ ছিল সেনাদের পথ চেনানোর পাশাপাশি খবরাখবর দেওয়া।

পরে ট্রেনিং নেন কখন ও কোথায়?

জানা গেল, সেটা এপ্রিলের শেষদিকে। ভারতের মনতলী ক্যাম্পে তাদের ১৮ জনকে ১৮ দিনের ট্রেনিং দিয়ে আর্মির সঙ্গে অ্যাটাচড করে দেওয়া হয়। ফোর বেঙ্গলের হাবিলদার সিরাজ ট্রেনিং করান। স্টেনগান, রাইফেল, এলএমজি, গ্রেনেড চার্জ ও বাঙ্কারে আক্রমণের কৌশল শেখানো হয়। ট্রেনিংশেষে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দুই নম্বর সেক্টরের সালদা নদী সাব সেক্টরে।

অস্থায়ী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠিত হলে হুমায়ুনদের স্থায়ী করে ৭৫ টাকা করে বেতন দেওয়া শুরু হয়। প্রথমে ফোর ইস্ট বেঙ্গল এবং পরে টেন ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে সম্মুখযুদ্ধ করেন তিনি। তিন নম্বর ও দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন সিঙ্গাইর বিল, মুকন্দপুর, আখাউড়া, গঙ্গাসাগর, মোহন্দবাগ, ফকিরহাট, নয়নপুর প্রভৃতি এলাকায়।

এক অপারেশনে মারাত্মকভাবে আহত হন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানি সেনাদের আর্টিলারি শেলের স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয় তাঁর মাথায়, ডান পায়ের হাঁটুর নিচে ও বাঁ হাতের কব্জিতে। কী ঘটেছিল ওই দিনটিতে?

“ফেনি পর্যন্ত আমার অলরেডি চলে এসেছি। এবার মার্চ করব চট্টগ্রামের দিকে। টেন বেঙ্গলের সঙ্গে ইন্ডিয়ান আর্মির দুটি ব্যাটালিয়ান যুক্ত হয়। তিনটি ব্যাটালিয়ান মিলে একটা বিগ্রেড। বিগ্রেডের কমান্ডে ইন্ডিয়ান আর্মি। কিন্তু আমাদের কমান্ড করতেন জাফর ইমাম। শুভপুর রেলওয়ে ব্রিজের কাছাকাছি চলে আসি আমরা। ব্রিজ যেন পেরুতে না পারি সেজন্য পাকিস্তানি সেনারা ডিনামাইট দিয়ে তা উড়িয়ে দেয়। তারপর পজিশনে থাকে ব্রিজের এপাশেই। ওপারেও ছিল ওদের শক্তিশালী ঘাঁটি।”

“কাছাকাছি এসে আমরাও বাঙ্কার গড়ি। এক সপ্তাহ চলে তুমুল যুদ্ধ। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। এক রাতে ওরা নৌকায় করে ওপারে চলে যেতে থাকে। কাভারিংয়ের জন্য তখন আর্টিলারি ছুঁড়ছে। সেলিংয়ের পর সেলিং চলছে। মাথা তোলার উপায় নেই। ওরাও নদী পার হচ্ছে। জাফর ইমাম গালি দিয়ে আমাদের নির্দেশ দেয়, ‘মার্চ কর। আক্রমণ কর। ধরি হালা।’ আমরাও দৌড়ে সামনে এগোই।”

`নদীর পাড় থেকে ১০ গজ দূরে আমি। ওরা তখন ল্যান্ড ব্রাশ মারছিল। নিচে পড়েই সেটা কিছুটা উপরে উঠে চারপাশের সব ছিঁড়ে নিয়ে যায়। আমার সামনে, নদীর ঢালে পড়ে একটা শেল। চুঁ করে বড় স্প্লিন্টারের টুকরাটা মাথায় এসে লাগে। হঠাৎ মনে হল মাথায় একটা ঝাঁকি খেলাম। পরে দেখি হাতে রক্ত। চোখের উপর দিয়ে যেন গরম পানি বের হচ্ছে। তা মুখে আসতেই জিহ্বায় নোনতা লাগে। এগোতে গিয়ে পা জড়িয়ে ধপ করে পড়ে জ্ঞান হারাই। হেলমেট না থাকলে হয়তো মাথা উড়ে যেত।”

“পরে আমার চিকিৎসা চলে বেলুনিয়ায় ক্যাম্প হাসপাতলে। সেখানেই অপারেশন করে মাথা থেকে বড় স্প্লিন্টারটা বের করে আনা হয়। ছোট ছোট কয়েকটি স্প্লিন্টার এখানও রয়ে গেছে শরীরে। মাথা ছাড়াও স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়েছিল ডান পায়ের হাঁটুর নিচে ও বাঁ হাতের কব্জিতে।”

দেশের জন্য রক্ত দিলেন মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবির। অথচ স্বাধীনতা লাভের পর সে কারণেই তাঁকে চাকরি হারাতে হল। সে কাহিনি আমাদের প্রবলভাবে স্পর্শ করে। সেনাবাহিনীর সিপাহী হুমায়ুনকে একাত্তরের ওই স্প্লিন্টারের আঘাতের জন্য শারীরিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা করে চাকরিচ্যুত করা হয় ১৯৭৫ সালে। তিনি মনে করেন, এটি শুধু তাঁর শারীরিক কারণেই নয়, বরং মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার অপরাধে অনেকের মতো কৌশলে তাঁকেও চাকুরিচ্যুত করা হয়েছিল।

তাঁর ভাষায়:

“স্বাধীনতা লাভের পর জেলখানায় বন্দি অবস্থায় পাওয়া যায় অনেক আর্মি অফিসার ও বাঙালি সেনাদের। তারা নয় মাস বন্দি ছিল দাবী করলেও অনেকের আচরণ ছিল সন্দেহজনক। তবু যাচাই না করে তাদের মুক্ত করে আর্মিতে নেওয়া হল। পাকিস্তানে বন্দি সেনা অফিসার ও সদস্যদেরও ফিরিয়ে আনা হল। আবার যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, সেনাবাহিনীতে তাদের দেওয়া হল দুই বছরের সিনিয়রিটি। ফলে চাপা ক্ষোভ তৈরি হয় সেনাবাহিনীতে। এতে কারামুক্ত ও পাকিস্তান-ফেরত সেনারা এক হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় মুক্তিযোদ্ধা সেনাদের। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর এটি আরও চূড়ান্ত রূপ নেয়। বহু মুক্তিযোদ্ধা সেনাকে হত্যা করেছিল জিয়াউর রহমান সরকার। যার একটিরও বিচার হয়নি আজও।”

চাকরি হারিয়েও দমে যাননি এই যোদ্ধা। শুরু করেন স্বাধীন দেশে টিকে থাকার যুদ্ধ। ঢাকায় তখন চিড়িয়াখানায় কাজ চলছিল। সেখানে তিনি মাটি কাটার কাজ নেন ১০ টাকা রোজে। ওই সময়কার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পরেন এই সূর্যসন্তান:

“জীবনের হিসাব তখন মিলাতে পারতাম না। আল্লাহর ঘরে সেজদা দিয়ে বলতাম, ‘তুমি তো জান দেশের জন্য কী করেছি। আমি তো অন্যায় করিনি। তাহলে স্বাধীন দেশে আমি কেন অর্ধাহারে অনাহারে থাকছি। এটা তোমার কোন বিচার?’”

যে দেশের স্বপ্ন দেখে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন, সে দেশ কি পেয়েছেন?

মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন অকপটে বলেন:

“স্বপ্ন ছিল দেশ স্বাধীন করব, বাঙালিরাই শাসন করবে, অনাহারে-অর্ধাহারে থাকবে না কেউ। কারও উপর মাতব্বরি আর লাঠি ঘুরাতে পারবে না কেউ। সবাই স্বাধীনভাবে চলবে। পেলাম হত্যা, লুণ্ঠন আর ধর্ষণ। স্বাধীন দেশে আমরা শেখ মুজিবকেই তো বাঁচাতে পারলাম না!”

বিএনপির শাসনামলে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি আর মন্ত্রী করা হয় স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের। রাজাকারদের গাড়িতে যখন লাল-সবুজের পতাকা উড়েছে মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন তখন অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন। এ বীরের সে সময়কার কষ্টগুলো বেরিয়ে আসে তাঁর লেখা একটি কবিতায়:

বধ্যভুমিতে বদ্ধিজীবী হত্যা করেছিল যারা

আমার মায়ের বুকের পাজরের ওপর মন্ত্রী হয়েছিল তারা।

আমায় একটু ধররে নতুন

পারছি না দাঁড়াতে।

এই কথাটা মনে হলে

চাপ লাগে মোর নাড়িতে।

হায়রে আমার বঙ্গজননী

এই লজ্জা রাখি কই?

ইতিহাসের ওই অধ্যায়ে

নিজেরও বুঝি ক্ষমা নাই।

মৌলবাদ ও হেফাজতে ইসলাম প্রসঙ্গে এই মুক্তিযোদ্ধা অকপটে তুলে ধরেন তাঁর মতামত:

“আমি মনে করি হেফাজতে ইসলাম জামায়াতে ইসলামেরই একটা পার্ট। একাত্তরে অধিকাংশ মওলানা, হুজুররা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য। এখনও তাদের পাকিস্তানের প্রতি সে প্রেমটি রয়েছে। ধর্মান্ধরা কোনো দিন একটা সিলও নৌকার পক্ষে মারেনি, মারবেও না। বরং সুযোগ পেলেন এরা কামড় দিবে।”

পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি বুকভরা আশা নিয়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন বলেন:

“আমাদের যা করার ছিল করে দিয়েছি। দেশের ইতিহাস যদি বিকৃত করে দেওয়া হয় তাহলে দেশটা পিছিয়ে যাবে। তোমরা দেশটা এগিয়ে নিও। মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দেশকে রক্ষা কর। সততার সাথে নিজের কাজ কর। দেশটাকে ভালোবেস। মনে রেখ, সবচেয়ে উত্তম প্রেম হল দেশপ্রেম।”

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ৩১ আগস্ট ২০১৭

© 2017 – 2018, https:.