বগুড়া ডিসি অফিস কি জানে শহীদ আবদুল ওহাবের নাম

‘‘আব্বা তখন সরকারি চাকরি করতেন। এলডিএ (লোয়ার ডিভিশনাল অ্যাসিস্টেন্ট) হিসেবে কাজ করতেন বগুড়া এসডিও অফিসের অধীনে, মালতীনগর ভূমি অফিসে। আমরা থাকতাম মালতীনগর স্টাফ কোয়ার্টারে, চার নম্বর বিল্ডিংয়ের প্রথম গেইটের পশ্চিমে তৃতীয়তলায়। বগুড়া পুলিশ লাইনসের খুব কাছাকাছি ছিল কোয়ার্টারটি। তখন ৮৫ থেকে ৯০টি পরিবারের বসবাস সেখানে। কোয়ার্টারের পাশেই ছিল একটি বিহারী কলোনি।

পাকিস্তান আমলে বিহারীদের প্রতাপ ছিল খুব। আব্বা প্রায়ই বাসায় এসে বলতেন—

‘বিহারীরা বাঙালিদের বাড়িতে আগুন দিচ্ছে, বাঙালি ছেলেদের ধরে মারেছে।’ ভোরবেলায় আমাদের তিনবোনকে নিয়ে হাঁটতে বের হতেন। তখন তার সহকর্মী ও যুবকদের স্বাধীনতার কথা বলতেন। কীভাবে পাকিস্তানি ও বিহারীদের থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায় এ নিয়ে নানা পরিকল্পনাও করতেন।

তিনটা নির্দেশনা মেনে চলতে বলতেন আব্বা—কখনও যেন বিহারীকলোনিতে না যাই, মাগরিবের নামাজের আগেই যেন ঘরে ফিরি, রাস্তা পার হওয়ার সময় দূরে ট্রাক দেখলে সেটা চলে যাওয়া না পর্যন্ত যেন রাস্তা পার না হই। আমরাও আব্বার নির্দেশগুলো মেনে চলতাম।

দেশ স্বাধীন হবে এটা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। বলতেন—‘দেশ এমন থাকবে না। স্বায়ত্ত্বশাসন দিতেই হবে নতুবা স্বাধীন দেশ হবে। পাকিস্তানিদের জায়গা এদেশে থাকবে না।’

আব্বার কাছে একটা বন্দুক ছিল। সাহসীও ছিলেন অনেক। মূলত তার কারণেই বিহারীরা স্টাফ কোয়ার্টারের কাউকে কিছু বলতে সাহস করত না। ফলে সত্তরের নির্বাচনের পর থেকেই তার প্রতি স্থানীয় বিহারীদের প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হয়।

রক্তাক্ত কিছু ঘটবে এটা তিনি আগেই হয়তো টের পেয়েছিলেন। আমাদের তখন দোয়া ইউনুস শেখালেন। বললেন—‘আমি যদি বাসায় নাও থাকি। গোলাগুলি শুরু হলে নিচতলায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বা। আর দোয়া ইউনুস পড়বা।’

২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পরের ঘটনা। একদিন দুপুরের পর বগুড়া পুলিশ লাইনসে গোলাগুলি শুরু হয়। সেখানকার বাঙালি পুলিশ সদস্যরা প্রতিরোধ গড়ে। ওইসময় আব্বা বাসায় ছিলেন না। আম্মা আমাদের নিয়ে চলে যান নিচতলায়। অন্যান্য ফ্ল্যাটের সকল মহিলারাও সেখানে। সবাই দোয়া পড়ছেন। সন্ধ্যার দিকে আব্বা বাড়ি আসলেন। এসেই সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে স্টাফ কোয়ার্টারের গেইটের সামনে ইট-কাঠ জড়ো করলেন। অনেক বাঁশও কেটে আনা হলো। রাতে সেগুলো চার নম্বর ও তিন নম্বর বিল্ডিংয়ের ছাদে নেওয়া হয়। এর পর সবাই পালাক্রমে পাহাড়া দেয় গোটা রাত। বন্দুক হাতে আব্বাই নেতৃত্ব দেন।

এমন প্রস্তুতির কারণেই ওই রাতে বিহারীরা স্টাফ কোয়ার্টারে আক্রমণ করতে পারেনি। একাত্তরে বাঙালিদের ঘরে ঘরে হানা দিয়ে তারা হত্যা করত আর বাড়িঘর লুট করত। কিন্তু আব্বা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তারা স্টাফ কোয়ার্টারে আসতে পারেনি। পরে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেই বিহারীরা মালতীনগর স্টাফ কোয়ার্টারে হানা দেয়।’’

একাত্তরের শহীদ আবদুল ওহাবের কথা এভাবেই তুলে ধরেন তার বড় মেয়ে মোসা. নাছিমা খাতুন সীমা। একাত্তরে তার বয়স ছিল সাড়ে ছয় বছর।

শহীদ আবদুল ওহাবের পিতার নাম করিম বক্স ও মাতা ময়না বিবি। বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার হরিশঙ্করপুর গ্রামে। ১৯৫২ সালে এলডিএ (লোয়ার ডিভিশনাল অ্যাসিস্টেন্ট) হিসেবে তিনি চাকরিতে যোগ দেন, প্রথম পোষ্টিং ছিল নাটোর জেলার লালপুর থানার বিলমাড়িয়া ভূমি অফিসে। এরপর বদলি হয়ে চলে যান প্রথমে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার বুড়িমারী ভূমি অফিসে এবং পরে মালতীনগর ভূমি অফিসে। স্ত্রী রহিমা খাতুন ও সীমা ছাড়াও পরিবারে ছিল তার আরও দুই মেয়ে—সেলিমা খাতুন ও এলিমা খাতুন।

২৫ মার্চের পর আবদুল ওহাব তার পরিবারকে পাঠিয়ে দেন বগুড়া সারিয়াকান্দি উপজেলার আওলাকান্দি গ্রামে, ডাক্তার কোবাদ হোসেনের বাড়িতে। তিনি ছিলেন তার বিশেষ পরিচিত ও ঘনিষ্টজন। ২০ এপ্রিলের পরের ঘটনা। একদিন তিনি দেখা করতে আসেন পরিবারের সঙ্গে। দুপুরের পর এসে পরদিন ভোরেই আবার ফিরে যান মালতীনগর স্টাফ কোয়ার্টারের বাড়িতে। পরিবারের সঙ্গে ওটাই ছিল তার শেষ দেখা।

শহীদ পিতার সঙ্গে শেষ দেখার স্মৃতিটি কেমন ছিল শহীদকন্যা নাছিমা খাতুনের?

তিনি বললেন, “আব্বা যেদিন আসলেন সেদিন আমি পুকুরে গোসল করতেছি। ওই বাড়ির মেয়ে নাসরিন আপা এসে চেচিয়ে বলেন, ‘এ সীমা তাড়াতাড়ি বাড়িত আইসো মামা আইসছে।’ শুনে আমি যারপর নাই খুশি। কিন্তু মনের ভেতর ভয়, কারণ পুকুরে গোসল করছি। হয়তো আব্বা আমাকে বকা দিবেন। বাড়ির দিকে যাচ্ছি আর আল্লাহকে বলছি, ‘আব্বা যেন আমাকে না বকে।’

গিয়ে দেখি বাড়ির সবাই তাকে ঘিরে ধরেছে শহরের পরিস্থিতি জানার জন্য। আমিও কাছে গিয়ে বসলাম। কিন্তু আব্বা একটা কথাও বললেন না। তার চোখে স্বাধীনতার সূর্যটা এতই আলো ছড়িয়েছিল যে আমাদের দিকে খেয়াল করাও যেন গুরুত্বহীন হয়েছিল। তার কাছে তখন দেশটাই সব। একটাই কথা তার মুখে শুনেছি—‘বগুড়া স্টাফ কোয়ার্টারকে বাঁচাতেই হবে।’

আজও জানি না ওইদিন আব্বার কিসের তাড়া ছিল। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন শহীদ হবেন? নাহলে কেন আমাদেরকে জাস্ট একটু চোখের দেখা দেখেই চলে গেলেন? ফজরের নামাজের পর পায়জামা পাঞ্জাবী পড়ে একটা ছাতা হাতে আব্বা বেরিয়ে যান। পেছন ফিরে একবারও তাকালেন না। ছোটবোনটাকে কোলে আর আমাদের দুইবোনের হাত ধরে রাস্তার ধারে দাড়িয়ে প্রচণ্ড কাঁদছিলেন আম্মা। ওটাই আব্বার সঙ্গে আমাদের শেষ স্মৃতি। ফিরে আসবেন ভেবে আমি এখনও আব্বার অপেক্ষায় থাকি ভাই।’’

একাত্তরে বিহারীরা কীভাবে হত্যা করেছিল আবদুল ওহাবকে?

সেটি সীমারা জানতে পারেন পরবর্তীকালে, তার বাবার কলিগ আবদুস সালামের কাছ থেকে। ওইদিন তিনি তার সঙ্গেই ছিলেন। তার বাড়ি বগুড়া শিববাটি কালীতলায়। এখন প্রয়াত। তার মুখে শোনা বাবাকে হত্যার ঘটনাটি সীমা তুলে ধরতে গিয়ে বারবারই থেমে যাচ্ছিলেন, তার কণ্ঠ জড়িয়ে যাচ্ছিল কষ্টে।

তার ভাষায়, ‘‘স্টাফ কোয়ার্টারে আমাদের বাড়িতে ওইদিন আরেকটা হিন্দু ফ্যামেলি ছিল। তিন নম্বর বিল্ডিংয়ের একেবারে পশ্চিমের নিচতলায় থাকতেন তারা। বাড়ির ছেলেটি এক সরকারি অফিসারের গাড়ি চালক। বাবা ও যুবতী বোনকে নিয়ে থাকতেন ওখানে। বাড়ি বরিশাল, কিন্তু সেখানে যেতে পারছিলেন না তারা। কী করবেন? কোথায় থাকবেন? আব্বা বললেন, ‘আমার বাসায় থাকবেন।’ সালাম চাচাসহ তারা তিনজনও ছিলেন তখন। আব্বা ধার্মিক হলেও তার কাছে কোনো জাতিভেদ ছিল না। মানুষকে সাহায্য করতে হবে, পাশে থাকতে হবে— এটাই ছিল তার বড় ধর্ম।

কোয়ার্টারে অন্যান্য বাড়িতে শুধু পুরুষরাই তখন ছিলেন। পাকিস্তানি মিলিটারিরা বগুড়া শহর পুরোপুরি দখলে নিয়ে নেয়। তাদের সহযোগিতায় স্থানীয় বিহারীরাও তখন হত্যাযজ্ঞ চালায় বিভিন্ন জায়গায়। তারা আসে মালতীনগরেও।

২৫ এপ্রিল ১৯৭১। ফজরের নামাজের পর আব্বা কোরাআন শরীফ পড়ছিলেন। ওইসময় বিহারীরা অস্ত্রসহ হৈহুল্লোর করে স্টাফ কোয়ার্টারে আক্রমণ করে। সালাম চাচা তখন আব্বাকে পালাতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজি হন না। বলেন—

‘বিহারীদের ভয়ে আমি পালাব না। আপনি পালান।’ সালাম চাচা ছাদে গিয়ে পাইপ বেয়ে নিচে নেমে পিয়নস কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে সরে যান। তখনই প্রচণ্ড গুলির আওয়াজ পান। আব্বার সঙ্গে বরিশালের ওই পরিবারটিও ছিল।

বিহারীরা প্রথমে আব্বাসহ সবাইকে টেনে হিঁচড়ে মারতে মারতে তার নিজের হাতে গড়া স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদের সামনে এনে দাড় করায়। অতঃপর চারজনকেই প্রথমে গুলি এবং পরে নির্মমভাবে জবাই করে। তাদের দেহ পরে চার নম্বর বিল্ডিংয়ের পাশে বি-টাইপ বিল্ডিংয়ের সেপটিক ট্যাংক-এ ফেলে দেয়। এ হত্যাযজ্ঞের নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় বিহারীদের নেতা রশিদ বিহারী।’’

আপনারা কি তাঁর লাশ পেয়েছিলেন?

“ না। স্বাধীনতা লাভের পর নানার সঙ্গে ওই স্টাফ কোয়ার্টারে একবার গিয়েছিলাম। আট নম্বর বিল্ডিংয়ে মান্নান মামা থাকতেন। তার বাড়ি গাইবান্ধায়। তখন ডিসি অফিসে চাকরি করতেন। আব্বার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল তার। ওইসময় মামীর মুখে শুনেছি আব্বাকে জবাই করে সেপটিক ট্যাংক-এ ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি।

স্বাধীনতা লাভের পর ওই সেপটিক ট্যাংক পরিস্কার করতে গেলে মানুষের মাথার খুলি বের হয়ে আসে। সেটা দেখে সবাই বলেছে—‘সীমার আব্বার মাথা উঠেছে।’ কোয়ার্টারের সবাই জানত ওখানে আব্বাকে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছরেও ওই কোয়ার্টারের কোথাও নেই ওই হত্যাযজ্ঞের স্মৃতিচিহ্ন। নির্মিত হয়নি কোনো স্মৃতিসৌধও।”

সীমা আরও বলেন—‘‘আমরা তো আব্বার লাশ পাইনি। ফলে তার কবরও নেই। স্বাধীন দেশের মাটির সঙ্গে মিশে আছে আমার শহীদ পিতার রক্ত। বহুবছর পর্যন্ত আমি রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভাবতাম—আব্বা হয়তো ফিরবেন। আম্মাও রাস্তার ধারে বসে চোখ ভেজাত। কিন্তু এখন তো শহীদ পরিবারের কষ্টের অনুভূতি এ স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছে মূল্যহীন!

আব্বার শহীদ হওয়া ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্যও গর্বের ইতিহাস। কিন্তু স্বাধীন দেশে বগুড়ার ডিসি অফিস হয়তো জানেই না শহীদ আবদুল ওহাবের নামটি। অথচ তাদের আন্তরিক উদ্যোগ থাকলে তার আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরা ও শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া কোনো বিষয়ই ছিল না। তার নামে নামকরণ করা যেত কোনো ভবন কিংবা রাস্তার। কিন্তু স্বাধীনতার তেপান্ন বছরেও সেটি ঘটেনি।’’

একাত্তরের সেপ্টেম্বরেই আওলাকান্দি থেকে সীমারা চলে যান নানা বাড়িতে, রাজশাহীর গোদাগাড়ির বরশিপাড়া গ্রামে। পিতার মৃত্যুর পর তার মা রহিমা খাতুন তিন সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁর লড়াইয়ের সে ইতিহাস আরও কষ্টের, আরও বেদনার।

১২ বছর বয়সে স্বামীর সংসার শুরু করেন রহিমা খাতুন। আর মাত্র ২২ বছর বয়সেই তিন সন্তানসহ বিধবা হন তিনি। নতুনভাবে সংসারও গড়েননি। বরং তিন সন্তানকে মানুষ করার যুদ্ধটি চালিয়ে গেছেন। সেই যুদ্ধে আপনজনেরাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তবুও থেমে যাননি এ শহীদপত্নী।

ক্লাস সিক্স পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন তিনি। পরে আবার পড়াশোনা শুরু করে এসএসসি পাশ করেন। ১৯৭৩ সালে রহিমা খাতুন চাকরি পান পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে, ‘এফডব্লিউএ’ পদে। প্রতিদিন আট থেকে দশ মাইল হেটে ফিল্ডওয়ার্ক করতে হতো তাকে। মেয়েদের লেখাপড়া করাতেও ছিল সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু তবুও সবকিছুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে নিয়েছিলেন মেয়েদেরকে। এর মধ্যে ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধেও জয়ী হন তিনি। কিন্তু শহীদ পরিবারের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না পাওয়ার যে বেদনা তা তিনি আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন।

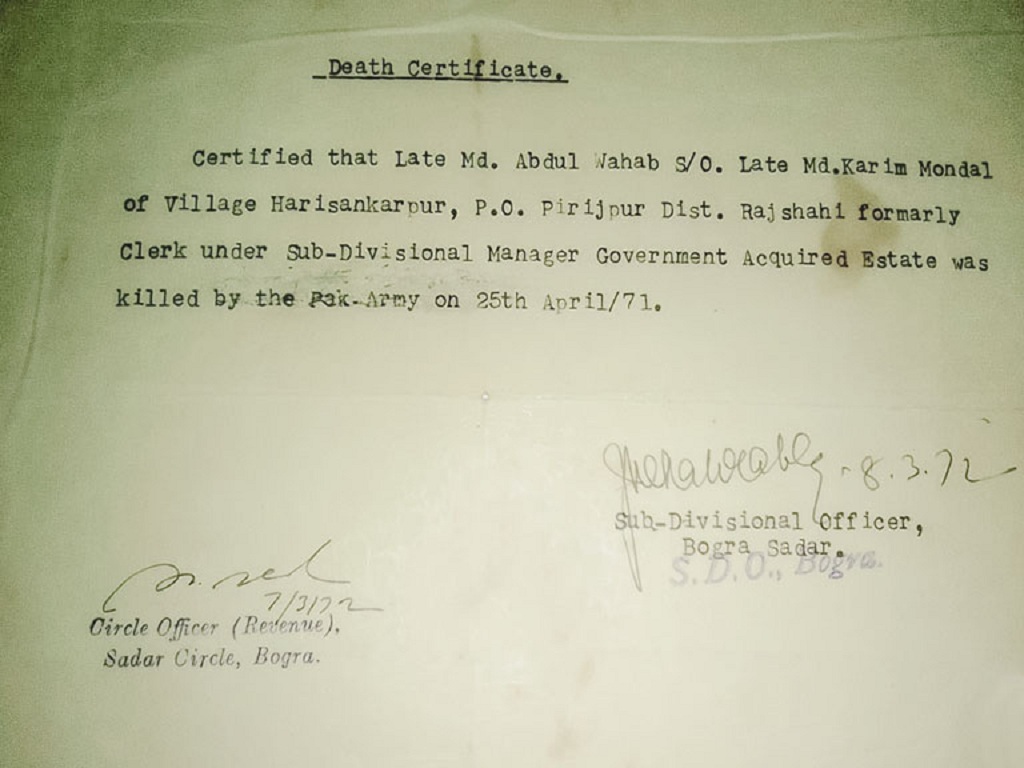

বগুড়ার তৎকালীন এসডিও স্বাক্ষরিত মৃত্যু সনদ ও বগুড়ার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত সনদে শহীদ আবদুল ওহাবের মৃত্যুর কারণটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তার পরিবার ২০২০ ও ২০২২ সালে দুইবার আবেদন করলেও আবদুল ওহাবের নামটি রাষ্ট্রের শহীদ তালিকায় উঠে আসেনি।

এ প্রসঙ্গে সীমা বললেন—‘‘রাজশাহী ডিসি অফিসের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর বরাবরে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। শহীদ পরিবারের স্বীকৃতিটুকু তো আমরা আশা করতে পারি। আমার মায়ের সময় কিন্তু খুব বেশি দিন নেই। তার চেহারাটার দিকে ঠিক তাকানোও যায় না। মৃত্যুর আগে সে যদি একটু রাষ্ট্রের কাছে সম্মান পেত। উপজেলা প্রশাসন কি আমাদের মায়ের মতো শহীদ পরিবারের সদস্যদের একটু ডেকে সম্মান দেখাতে পারে না?’’

স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে যখন লাল-সবুজের পতাকা উত্তোলন করা হয়, সবাই যখন বিজয় ও স্বাধীনতার আনন্দে মেতে উঠে, স্বীকৃতিহীন শহীদ পরিবারের সন্তানদের হৃদয়ে তখন প্রিয়জন হারানোর রক্তক্ষরণ হয়। ফলে জাতীয় দিবস তাদের কাছে কষ্টের দিবস।

একাত্তরের শহীদদের কোনো তালিকা নেই রাষ্ট্রের কাছে। ফলে শহীদ পরিবারেরও কোনো গুরুত্বও নেই এদেশে। তাদের কথা শোনারও কোনো লোক নেই বলে মনে করেন এই শহীদকন্যা।

কিন্তু যাদের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলো। তাদের কি এ স্বাধীন দেশ ভুলে গেল! স্বাধীন এ রাষ্ট্রের কাছে শহীদ পরিবারের কষ্টগুলো কি সত্যিই মূল্যহীন হয়েই থাকবে?

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে সকাল সন্ধ্যা ডটকমে, প্রকাশকাল: ২৫ এপ্রিল ২০২৪

© 2024, https:.