নভেম্বর ১৯৭১: স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়া

একাত্তরের নভেম্বরের এই সময় থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা সারাদেশে আগের চেয়ে আরও সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে পরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল দুর্বল হতে থাকে।

একাত্তরের নভেম্বর মাস থেকেই পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর ওপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মাত্রা যায় বেড়ে। ফলে কোণঠাসা হতে থাকে পাকিস্তানি বাহিনী। ঢাকার চারপাশের এলাকায়ও অবস্থান নেয় গেরিলাদের কয়েকটি দল। তারা ঢাকার ভেতর অতর্কিত আক্রমণ ও বিস্ফোরণ ঘটিয়েই সরে পড়ত। ফলে পাকিস্তানি সেনারা সবসময় তটস্থ থাকত।

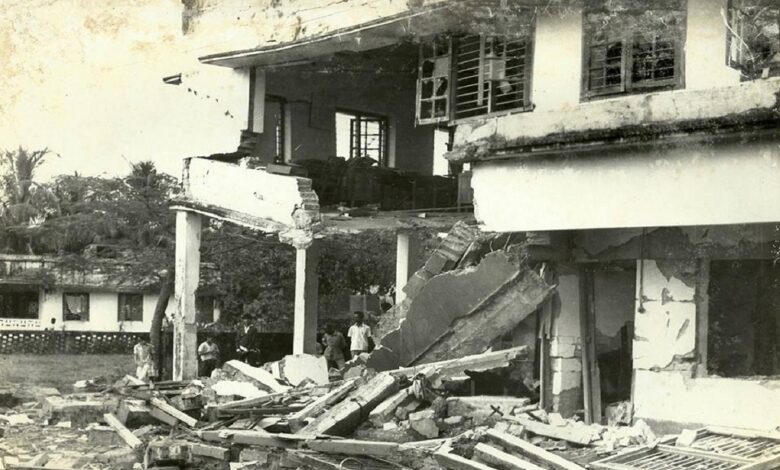

প্রাদেশিক ইলেকশন কমিশন অফিস তখন ছিল মোমিনবাগে, রাজারবাগের উল্টো পাশে। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচিত এমপিএ আর এমএনএরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে চলে যান মুক্তাঞ্চল ও ভারতে। পরে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ফন্দি আঁটে। নির্বাচিত সব এমএনএ ও এমপিএর পদ শূন্য ঘোষণা করে আসনগুলোতে উপনির্বাচনের গোপন প্রস্তুতি নিতে থাকে। এই পরিকল্পনার খবর জেনে যায় ঢাকার গেরিলারা। ১৯৭১-এর ১ নভেম্বর তারা পাকিস্তানের ইলেকশন কমিশন অফিসে বিস্ফোরণ ঘটান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল হক নান্টু যুক্ত ছিলেন ওই অপারেশনে। কীভাবে অপারেশনটি করেন তারা?

নান্টুর ভাষায়, “খোকা ভাইয়ের (সাদেক হোসেন খোকা) নেতৃত্বে ওই অপারেশনে অংশ নিই আমি, লস্কর, সুফি আর হেদায়েত। জায়গাটা রেকি করে আসি একদিন আগেই।

১ নভেম্বর, রোজার সময় ছিল। ঢাকায় যখন ঢুকি রাত তখন ৮টার মতো। তারাবির নামাজ চলছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। ওই সময়ই বিল্ডিংয়ে ঢুকে ১২ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ ফিট করি। বেরিয়ে এসেই বিস্ফোরণ ঘটাই। এতে গোটা শহর কেঁপে ওঠে। বিল্ডিংয়ের এক পাশ ধসে পড়ে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ইলেকশন কমিশন অফিসের কাগজপত্র। এ খবর ফলাও করে প্রচার করে বিশ্বগণমাধ্যম।”

একই দিন ঢাকায় কাকরাইল পেট্রল পাম্প উড়িয়ে দেয় গেরিলাদের আরেকটি দল। বীর মুক্তিযোদ্ধা তৌফিকুর রহমান ওই অপারেশনটির নেতৃত্ব দেন। সেটি নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে। তিনি যেভাবে বললেন, “৫২ জনের গেরিলা দল নিয়ে আমরা ছিলাম মানিকগঞ্জের রোহা গ্রামে। কমান্ডার ছিলেন রেজাউল করিম মানিক (পরে তিনি শহীদ হন), সহ-কমান্ডার নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু।

একদিন মানিক ভাইকে বললাম আমাদের সঙ্গে আছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ও ফসফরাস গ্রেনেড। ঢাকায় পাকিস্তানি আর্মি বা পুলিশ থাকে এমন জায়গার আশপাশে বড় বিস্ফোরণ ঘটাতে চাই।

তিনি বলেন, ‘কেমনে করবা?’

বললাম, ‘দুটো দিন সময় দিলে পুরো প্ল্যানটা করা যাবে’। সময় দিলেন তিনি।

আলতাফ হোসেন টুনিকে নিয়ে রেকি করতে বের হই। কাকরাইল পেট্রল পাম্পটি ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনের খুব কাছে। সেটাই বেছে নিই। পাম্পের উল্টোদিকে ছোট একটা টং দোকান ছিল। সেখানে চা খেতে খেতে কোথায় এক্সপ্লোসিভ লাগাব, ওয়েট (চাপা দেওয়ার মতো ভারী জিনিস) দেওয়ার মতো কী আছে, কয়জন ডিউটি করে সব দেখে আসি। ক্যাম্পে ফিরে মানিক ভাই ও বাচ্চু ভাইকে নিয়ে পুরো প্ল্যানটা করি।

চারজন লাগবে। আমি আর টুনি যাব। সঙ্গে থাকবে আরও দুজন। কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পুলিশ আসতে এক মিনিটও লাগবে না।

পালাব কীভাবে?

খন্দকার মাহাবুব উদ্দিনের ছেলে নেহাল ছিল বন্ধু। তার কাছে গাড়ি চাইলাম। সে বলল, রোজার মাস। শুধু ইফতারের সময় বের হই। তখনই মাথায় ক্লিক করে ‘দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট টাইম’।

ক্যাম্পে ফিরে মানিক ভাই ও বাচ্চু ভাইকে বললাম, ‘একটা স্টেনগান লাগবে দুটো ম্যাগাজিন ফুল লোডেড’। তারা বললেন, ‘মহাখালী ওয়্যারলেস গেটে গেলে ফেরদৌস নামের একজন তোমাদের আর্মস দেবে’।

১ নভেম্বর, ১৯৭১। মানিক ভাই দুজন ছেলেকে সঙ্গে দিলেন। ওরা বাজারের ব্যাগে করে এক্সপ্লোসিভ নিয়ে আসে। আমি আর টুনি রিকশায় মহাখালী ওয়্যারলেস থেকে একটা কম্বলে মোড়ানো স্টেনগান নিয়ে গন্তব্যে যাই। নেহালও গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় পার্ক করে; স্টার্ট দেওয়া অবস্থায় গাড়ির তিনটি দরজাও খোলা রাখে।

ইফতারের ঠিক আগে চোখের ইশারায় চারজন মুভ করলাম। আমি আর টুনি স্টেনগান নিয়ে পাম্পের বাইরে যে দুজন কাজ করছিল তদের নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। পর্দা টেনে দিয়ে সবাইকে বললাম, চুপ করে বসেন। আপনাদের কোনো ক্ষতি করা হবে না।

দুজন গেরিলা আমার নির্দেশে বাইরে এক্সপ্লোসিভ লাগাতে থাকে। বালিভর্তি দুটি বালতি এক্সপ্লোসিভের ওপর চাপা দেয়। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের সঙ্গে ডেটোনেটর সেট করে দুই মিনিটের মধ্যে ফিউজ লাগায়। ফিউজে আগুন দিয়েই ওরা ডাক দেয় আমাদের। তখন পাম্পের লোকদের বলি, তোমরা শুধু দৌড়াতে থাকবে।

আমরাও দ্রুত গাড়িতে উঠে সরে পড়লাম। রাজারবাগ এলাকায় ওমর নামে এক মুক্তিযোদ্ধার বাড়িটি ছিল শেল্টার। সেখানে পৌঁছাতেই বিশাল বিস্ফোরণে পুরো ঢাকা কেঁপে ওঠে। আমরা আনন্দে একে অপরের মুখের দিকে তাকাই। এ সংবাদটি প্রচার করে বিবিসি। পরদিন ইত্তেফাকসহ জাতীয় দৈনিকগুলোতেও শিরোনাম হয় এমন— ঢাকার কাকরাইলে বোমা বিস্ফোরণ।”

ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর এমন দুঃসাহসিক অভিযান ও বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী যে বীরত্ব প্রদর্শন করে তাতে ঢাকাবাসী স্বাধীনতার পক্ষে আশান্বিত হয়ে ওঠে। পাশাপাশি ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশ্য দিবালোকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় পাকিস্তানি সেনাদের মনোবলও ক্রমেই ভেঙে পড়ে। এর ফলে রাতের বেলায় ঢাকা নগরীতে তাদের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। এ নিয়ে আন্তার্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসিও তখন খবর প্রকাশ করেছিল এমন— ‘রাতের বেলা ঢাকা নগরী মুক্তিবাহিনীর দখলে থাকে। এমন কি দিনের বেলায়ও হানাদার বাহিনী দলবদ্ধ না হয়ে আজকাল শহরে ঘোরাফেরা করতে সাহস পাচ্ছে না।’ আবার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সকল পুলিশ সদস্য পাকিস্তান সরকার ঢাকায় এনেছিল তারাও দেশে ফিরে যাবার জন্য একদিনের ধর্মঘট ডেকে বসে। ফলে বিপাকে পড়ে পাকিস্তান সরকার।

এদিকে ৪ নভেম্বর হোয়াইট হাউসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। বৈঠকের মূল প্রসঙ্গ ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর যুক্তি ও দৃঢ়তায় ওই আলোচনা ব্যর্থ হয়। তিনি বাংলাদেশ প্রশ্নে কোনো ছাড় দেননি আর চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই ছিল বাংলাদেশবিরোধী। যদিও ইন্দিরা গান্ধীর কূটনৈতিক তৎপরতায় ওয়াশিংটনের দুর্ভাগ্যজনক পাকিস্তানপন্থী কৌশলগুলো অকার্যকর হতে থাকে আস্তে আস্তে। পাকিস্তান যেন বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত বিচার সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তিনি যেন সসম্মানে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে পারেন, ওই লক্ষ্যে বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রে ধরনা দিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী। ফলে বিশ্ব জনমতও আসে বাংলাদেশের পক্ষে। (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ জেনোসাইড অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস, পৃষ্ঠা-৩৪৬)

মূলত একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত ও তার নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম, যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েই থাকবে।

সারাদেশে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের মৃত্যুর সংখ্যাও যায় বেড়ে। পাশাপাশি আহত হন মুক্তিবাহিনীর কয়েকজন কমান্ডারও। কামালপুর ছিল পাকিস্তানিদের শক্তিশালী ঘাঁটি। ১৪ নভেম্বর সেখানে অ্যাটাকের সময় মুক্তিবাহিনীকে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে ভারতের মারাঠা রেজিমেন্ট, গোর্খা রেজিমেন্ট আর গার্ড রেজিমেন্ট। কিন্ত অপারেশনটির নেতৃত্ব দেন সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু তাহের (বীরউত্তম)। অপারেশনের এক পর্যায়ে অ্যান্টিপারসনাল মাইনের আঘাতে তার বাঁ পা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

২৮ নভেম্বর ভোরে জেড ফোর্সের তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা সিলেট অঞ্চলে রাধানগর কমপ্লেক্সের ছোটখেল এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ওপর হামলা করে। পরে তারা পাকিস্তানি সেনাদের পাল্টা আক্রমণের মুখে পড়ে। এ সময় তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর শাফায়াত জামিল (বীরবিক্রম) গুলিবিদ্ধ হন।

আবার টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল নাগরপুর থানা অপারেশন। সবচেয়ে বেশি অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহৃত হয় ওই যুদ্ধে। বাহিনীর সাতটি কোম্পানিকে এক করে তিনটি কোম্পানিতে ভাগ করা হয় তখন। ৩০ নভেম্বর ১৯৭১। সকালবেলা। নাগরপুর থানা অপারেশনের সময় পিঠে গুলিবিদ্ধ হন কাদেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধকালীন হনুমান কোম্পানির কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা কাজী আশরাফ হুমায়ুন বাঙ্গাল ও আনোয়ার হোসেন পাহাড়ি (বীরপ্রতীক)।

একাত্তরের নভেম্বরের এই সময় থেকেই মুক্তিযোদ্ধারা সারাদেশে আগের চেয়ে আরও সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে পরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল দুর্বল হতে থাকে।

পাশাপাশি পরাজয় বরণের চিন্তায় পাকিস্তানি সেনাদের হিংস্র রূপটিরও চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে নভেম্বর থেকেই। রোজার মাস ছিল। কিন্তু তবুও মুসলমান হয়েও তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা বন্ধ করেনি। বরং সারা দেশেই তাদের হত্যাযজ্ঞ তীব্রতর হয়েছিল।

৯ নভেম্বর লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন বড়বাড়ি ইউনিয়নের আইরখামার গ্রামে কারমাইকেল কলেজ ছাত্রসংসদের ভিপি এবং মুজিব বাহিনীর অন্যতম নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা খোন্দকার মুখতার ইলাহীসহ ১১৯ জন নিরীহ বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাকে পাকিস্তানি সেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে।

১৩ নভেম্বর তারা কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের দাগারকুঠি গ্রামে হত্যা করে প্রায় ৭০০ জন সাধারণ মানুষকে। ওইদিন ফজরের নামাজের পর রাজাকারদের সহযোগিতায় কুড়িগ্রাম, উলিপুর ও চিলমারী— এই তিন দিক থেকে এসে তারা ধরলা ও ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ের বুড়াবুড়ি ও হাতিয়া ইউনিয়নে ব্যাপক আক্রমণ চালায়। ১৫টি গ্রাম থেকে ৬৯৭ জন বাঙালিকে ধরে এনে গুলি করে এবং বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কোলের শিশুরাও রক্ষা পায়নি। হাতিয়ার এ গণহত্যাই উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ গণহত্যা।

একইদিন রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার হরিপুরে ফজরের আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনারা সেখানকার বাড়ি-ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং গুলি করতে থাকে। এতে শুধু হরিপুর ইউনিয়নেরই ১৪৫ জন শহীদ হন।

২২ নভেম্বর মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার তেরশ্রীতে গণহত্যা চালানো হয়। ওইদিন তেরশ্রী এলাকার উন্নয়নের পৃষ্ঠপোষক জমিদার সিদ্ধেশ্বরী প্রসাদ রায় চৌধুরীকে সেনারা তার ঘর থেকে বের করে লেপ-কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে। এছাড়া গ্রামের ৪৩ জনকেও গুলি ও বেয়োনেটের আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করে।

২৯ নভেম্বর পাকিস্তানি সেনারা হত্যাযজ্ঞ চালায় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার প্রত্যন্ত অঞ্চল বক্তাবলীর ২২টি গ্রামে। বর্বরোচিত ওই হামলায় ১৩৯ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় গ্রামের পর গ্রাম। নারায়ণগঞ্জে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় হত্যাযজ্ঞ। (তথ্যসূত্র: গণহত্যা’৭১-তপন কুমার দে, ৭১ এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ-ডা.এম এ হাসান)

এভাবে পুরো নভেম্বর মাস জুড়েই দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনারা গণহত্যা চালিয়েছিল। এসব হত্যাকাণ্ডের অধিকাংশই ঘটেছে রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়।

তবে ওইসময় পাকিস্তানি সেনারা তাদের নিয়মিত বাহিনীর ঝুঁকি কমাতে যে রাজাকার বাহিনী গঠন করেছিল তাও প্রায় ভেঙে পড়ে। সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিবাহিনীর কাছে রাজাকাররা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করতে থাকে। এতে তাদের প্রতি পাকিস্তানি সেনাদের বিশ্বাস ও নির্ভরতা দুটোই নষ্ট হয়। এ সময় রাজাকারদের আত্মসমর্পণ ঠেকাতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারদের বদলি করা হয় রংপুর, দিনাজপুরসহ ভিন্ন জেলায়। যা রাজাকারদের প্রতি পাকিস্তানি সেনাদের নির্ভরহীনতাকেই স্পষ্ট করে।

নভেম্বরে মুক্তিবাহিনীর দক্ষতা, বীরত্ব ও আক্রমণের তীব্রতা কতটা ছিল তার প্রমাণ মেলে মাসের শুরুতে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের দেওয়া এক বেতার ভাষণে। মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য উল্লেখ করে ভাষণে তিনি বলেন এভাবে, “দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ যে সর্বক্ষেত্রে তীব্রতর হয়েছে, সেকথা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেছেন। মুক্তিবাহিনী এখন যে কোন সময় যে কোন জায়গায় শত্রুকে আঘাত করতে পারে, এমনকি শত্রুর নিরাপদ অবস্থানের কেন্দ্রে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাকে বিমূঢ় করে দিতে পারে। জলে-স্থলে চমকপদ অগ্রগতি ঘটেছে মুক্তিবাহিনীর। নদী পথে হানাদাররা বিপর্যস্ত, মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর প্রায় অকেজো। বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল শক্রমুক্ত। ক্রমেই অধিকতর এলাকায় বাংলাদেশ সরকারের কার্যকর প্রশাসন চালু হচ্ছে। আর সৈন্য, সামগ্রী ও মনোবল হারিয়ে শত্রুপক্ষ হতাশায় উন্মাদ হয়ে উঠছে।”

ওই সময়ে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও মুক্তাঞ্চলে ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে বলেন, “… সেই দিন আর দূরে নয় যেদিন ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে ‘গার্ড অব অনার’ দেওয়া হবে।” (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র– ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৩, ১৯৫)

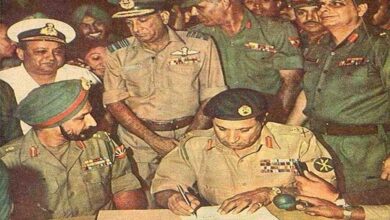

২১ নভেম্বর ১৯৭১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরও একটি নতুন মোড় নেয়। চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিকল্পনায় মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের সার্বিক সম্মতিতে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে একটি ‘যৌথ বাহিনী’ গঠিত হয়। যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার এক সামরিক নির্দেশনায় সমগ্র বাংলাদেশকে চারটি যুদ্ধ সেক্টরে বিভক্ত করে উভয় দেশের যুদ্ধরত ইউনিটগুলোকে সমন্বয় করা হয়।

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তরও একইভাবে একটি নির্দেশনা জারি করে। ২১ নভেম্বর ‘যৌথ বাহিনী’ প্রথম যশোরের চৌগাছায় অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করে। চৌগাছার সফল ওই যুদ্ধে ভারতীয় সাঁজোয়া বাহিনীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধ ‘ব্যাটেল অব চৌগাছা’ বা ‘চৌগাছার যুদ্ধ’ নামে অভিহিত হয়ে আছে।

২১ নভেম্বর ঘটে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের সূচনা করে। এটি মুক্তিযুদ্ধকালীন চলমান অন্যান্য যুদ্ধের জন্য নতুন মাইলফলক হিসেবেও বিবেচিত হয়। এ কারণেই বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ২১ নভেম্বর দিনটিকে প্রতিবছর সাড়ম্বরে ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ হিসেবে পালন করে আসছে।

নভেম্বর ১৯৭১-এ এভাবেই মিত্রবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী মুক্তিবাহিনী এগিয়ে যায় স্বাধীনতার পথে।

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ২৪ নভেম্বর ২০২৪

© 2024, https:.