একাত্তরের অক্টোবর

রমজানকে রহমতের মাস বলা হয়৷ কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এ দেশীয় দোসরেরা রমজান মাসেও তাদের বর্বরোচিত গণহত্যা, নির্যাতন–নিপীড়ন, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ অব্যাহত রেখেছিল৷

১৯৭১। অক্টোবরের মাসের প্রথম দিনে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়৷ নিউ ইয়র্কের চার্চ সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রথম এই দাবি তোলেন মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী৷ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সেনা অপসারণের দাবিও তোলেন তিনি৷

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক বিতর্কে প্রায় ১০০ দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ ইস্যুতে বক্তব্য দেয়৷ তাদের মধ্যে ৫০টি দেশই বাংলাদেশ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে৷ তারা বাংলাদেশ সমস্যার দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান এবং শৃঙ্খলা ফেরানোর কথাও তুলে ধরে৷

ভ্যাটিকানের পোপ জন পলের আহ্বানে অক্টোবরেই রোমের বিভিন্ন গির্জায় বাংলাদেশের জন্য বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজনের পাশাপাশি উপবাস পালন করা হয়৷ প্রার্থনাসভায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সংগ্রহ করা হয় অর্থসহযোগিতাও৷

১০ অক্টোবর পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র ছেলে রাশেদ সোহরাওয়ার্দী লন্ডনে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এর সাফল্য কামনা করেন৷ দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘‘বিগত ২৪ বছর ধরে বাঙালিরা অর্থনৈতিকভাবে নিগৃহীত ও রাজনৈতিকভাবে অবদমিত হয়ে আসছে৷ এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিচালিত গণহত্যা এবং অন্যান্য ঘৃণ্য অনাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে৷ এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই৷’’

সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা ‘প্রাভদা’ ১০ অক্টোবর বাংলাদেশের ঘটনাবলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান নেয়৷ পত্রিকাটির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, “পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যাপক ও নৃশংস গণহত্যার দায় এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল হিসেবে পাকিস্তানের প্রশাসন শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার নিয়ে তামাশা করছে৷ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে পাকিস্তান সরকার অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করছে৷”

প্রাভদায় আরও লেখা হয়, ‘‘ন্যায়বিচার লঙ্ঘিত হওয়ায় সোভিয়েত জনগণ বিক্ষুব্ধভাবে এর প্রতিবাদ করছে৷ তারা শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে মুক্তি, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং শরণার্থীদের নিরাপদে দেশে প্রত্যাবর্তনেরও দাবি করছে৷’’ (তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ- ত্রয়োদশ খণ্ড)

এসব ঘটনা পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে এক ধরনের চাপ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ-গবেষকগণ৷

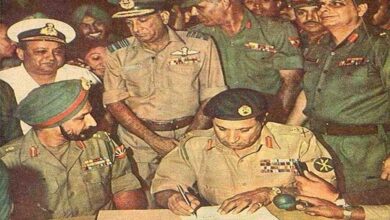

মোনায়েম খান হত্যা

এদিকে অক্টোবরের ১৩ তারিখে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলাদের এক অপারেশন চিন্তায় ফেলে দেয় পাকিস্তানি সামরিক সরকারকে৷ পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর আবদুল মোনেম খান ওরফে মোনায়েম খান ছিলেন পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠ সহায়তাকারী৷ তাই বাঙালিদের কাছে তিনি ছিলেন ঘৃণ্য একজন৷

ঢাকার বানানীতে কঠোর নিরাপত্তার আবরণ ভেদ করে বাড়িতে ঢুকে মোনায়েম খানকে হত্যা করেন ঢাকার গেরিলা বীরপ্রতীক আনোয়ার ও বীরপ্রতীক মোজাম্মেল হক৷ দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে তারা ছিলেন ক্যান্টনমেন্ট বিশেষ গেরিলা গ্রুপের সদস্য৷ ওই অপারেশনে সহযোগিতা করেছিলেন শাহজাহান ও মোখলেস৷ তারা দুইজনই কাজ করতেন মোনায়েম খানের বাসায়৷

ভারতে ‘বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা’

একাত্তরে ভারতে আশ্রয় নেয়া প্রায় এক কোটি বাঙালিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব পড়ে ওই দেশের ইন্দিরা গান্ধী সরকারের ওপর৷ ভারতের কিছু রাজ্যের মানুষ এতে নাখোশ হয়৷ শরণার্থীদের ফিরিয়ে দিতে আর মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য না করতে নানাভাবে তারা সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকে৷

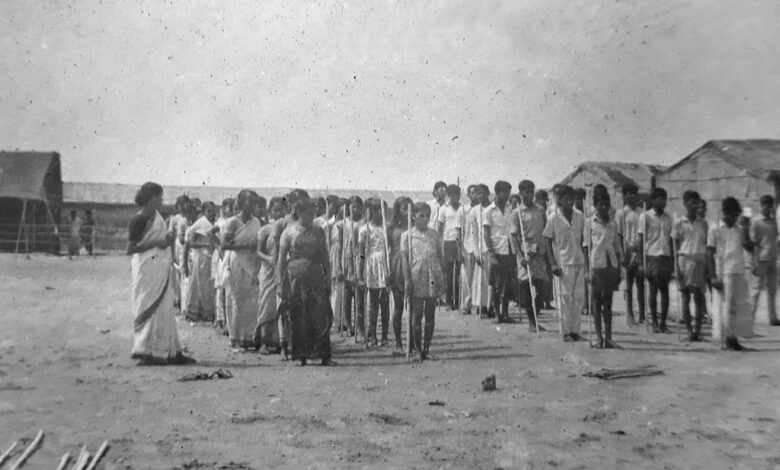

ওই সময়েই পরিকল্পনা হয়, বাংলাদেশ থেকে দিল্লি পর্যন্ত ‘বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা’ আয়োজনের৷ এতে অংশ নেন বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বাংলাদেশের ৩৮ জন শিক্ষিত যুবক৷ ভারত সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়, মুজিবের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্মারকলিপি প্রদান, পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক গণহত্যা ও হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা তুলে ধরে স্বাধীনতার পক্ষে ভারতীয় জনমত গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য৷

পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে জনসভা করতেন৷ গণহত্যা সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে আহ্বান জানাতেন বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ানোর৷ দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমগুলোতে গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারিত হতে থাকে পদযাত্রার খবর৷ এভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষে ভারতীয়, তথা বিশ্ব জনমত গড়তে ‘বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল৷

পদযাত্রী দলের ডেপুটি লিডার-০২ ছিলেন কামরুল আমান৷ একাত্তরে তিনি নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র ছিলেন৷ ঐতিহাসিক ওই পদযাত্রার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে পদযাত্রাটি এগিয়ে নেওয়ার সার্বিক পরিকল্পনায় যুক্ত হয় ‘অখিল ভারত শান্তি সেনা মণ্ডল’ নামের একটি সংগঠন৷ এদের সহযোগিতা করে গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন৷ মূল উদ্যোক্তা ভারতের অহিংস সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং আহ্বায়ক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দীনেশ চন্দ্র মুখার্জি৷

পদযাত্রার আগাম কর্মসূচি ইংরেজি ও হিন্দিতে গণমাধ্যমগুলোতে জানিয়ে দিতেন উদ্যোক্তারা৷ প্রায় দেড় মাস দলটিকে প্রতিদিন গড়ে ১৫-১৬ মাইল পায়ে হেঁটে গন্তব্যে যেতে হতো৷ বিকেলের দিকে স্থানীয়ভাবে আয়োজন করা হতো জনসভার৷ উঠোন বৈঠকও চলে অগণিত৷ দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে চলে মতবিনিময়ও৷ এভাবে দলটি মুর্শিদাবাদ, সেইনথিয়া, সুরি, শান্তিনিকেতন, ককশা, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, আসানসোল, নিয়ামতপুর, কুলটি, চিত্তরঞ্জন ও বিহার, পাটনা, লখনৌ, আগ্রাসহ প্রভৃতি জায়গায় পদযাত্রা করে৷

৩০ জানুয়ারি গান্ধী প্রয়াণ দিবসে দিল্লির রাজঘাট গান্ধী সমাধিতে পদযাত্রাটি শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তার আগেই স্বাধীনতা লাভ করায় ১৭ ডিসেম্বর ভারতের উত্তরপ্রদেশে এসে সেটি শেষ হয়৷’’

কামরুল আমান আরও বলেন, ‘‘আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদটা মানুষের মনের ভেতরই গাঁথা থাকে৷ কে কোন দেশের, সেটা বড় কথা নয়৷ মানুষের মুক্তির, মানুষের স্বাধীনতার জন্য মানুষই মানুষের পাশে দাঁড়ায়৷ একাত্তরে এটাই প্রমাণ করেছিল ভারতীয় জনসাধারণ৷”

পদযাত্রার দলটি স্বাধীনতার জন্য একাত্তরে ভারতে হেঁটেছিল ১৪শ মাইল৷ তাদের কাছে ওটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীন দেশে ৩৮ জন পদযাত্রীকে এখনো মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি কিংবা কোনো রাষ্ট্রীয় সম্মান দেয়া হয়নি৷

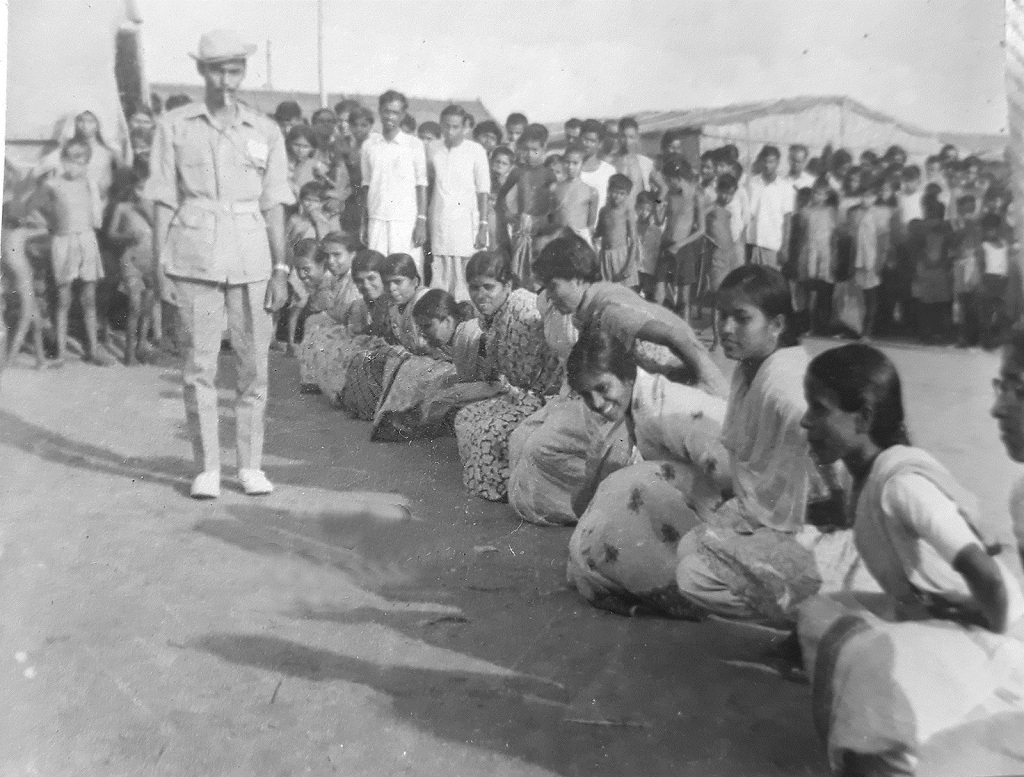

একাত্তরে ভারতে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও কাজ করেছে৷ তারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা ও নৃশংতার খবর বিশ্বের কাছে তুলে ধরাসহ ভলান্টিয়াদের মাধ্যমে শরণার্থী ক্যাম্পের যুবক-যুবতীদের সংগঠিত করে লেফট-রাইট করানো ও নানা কাজে যুক্ত রাখতে, যাতে কোনোভাবেই তারা বিপথগামী হয়ে না যায়৷ একাত্তরে এ দুটো কাজই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ৷

তেমনই কাজ করেছিল ‘বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোর’ নামের একটি সংগঠন৷ এর উদ্যোক্তা ছিলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম৷ লন্ডনের ওয়ার অন ওয়ান্ট তাদের ফান্ড দিত৷ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ ছিলেন ওয়ার অন ওয়ান্ট-এর চেয়ারম্যান৷ এ সংগঠনেই ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছেন যুদ্ধ-আলোকচিত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হামিদ রায়হান৷ তার বাড়ি কুষ্টিয়া শহরের ৫২ মসজিদ বাড়ি লেনে৷

বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোরের দল যখন যে জায়গায় যেতে, তাদের সঙ্গেই যেতে হতো হামিদ রায়হানকে৷ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়েও ছবি তুলছেন তিনি৷ পাটগ্রামের মুক্ত এলাকা পরিদর্শন করতে এসেছিলেন ওয়ার অন ওয়ান্টের চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ৷ ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর ডোনাল্ড চেসওয়ার্থসহ পাটগ্রামের কোর্ট-কাচারি, হাসপাতাল ও বিভিন্ন জায়গায় ছবি তোলেন হামিদ রায়হান৷ এছাড়া তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্প, শরণার্থী ক্যাম্প ও মুক্তাঞ্চলগুলোয়৷ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ধ্বংস করা ব্রিজ, কালভার্ট ও ভবনের ছবিও উঠে এসেছে তার ক্যামেরায়

শরনার্থী ক্যাম্পের বর্ণনা দিতে গিয়ে এই আলোকচিত্রী বলেন, “খুব কাছ থেকে দেখেছি কীভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে৷ অভুক্ত অবস্থায় মানুষ আসছে দেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে৷ তিন-চার দিন পর মেলে তাদের খাবার৷ আবার কলেরা শুরু হয়ে গেল৷ শরণার্থী ক্যাম্পগুলোয় চোখের একটা অসুখ দেখা দেয় তখন৷ চোখের ওই রোগ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল সব ক্যাম্পে৷ ফলে পশ্চিম বাংলার লোকেরা ওই রোগের নাম দেয় ‘জয় বাংলা রোগ’৷ এক শরণার্থী ক্যাম্পে দেখেছি, মা মরে গেছে, বাচ্চা গিয়ে তার দুধ খাচ্ছে৷ এই ছবিটা তুলতে না পারায় আজও খুব আফসোস হয়৷”

হামিদ রায়হান আরও বলেন, ‘‘একাত্তরে ভারতীয় জনগণের সহযোগিতার কথা না বললেই নয়৷ ভারতীয়রা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া বাদ দিয়ে স্কুলগুলো দেয় শরণার্থীদের থাকার জন্য৷ ওই সময়ের শরণার্থী ক্যাম্পগুলো না দেখলে ঠিক বুঝতে পারবেন না, একাত্তরে কী হয়েছিল! ছবি তুলেছি বর্ডার এলাকার অ্যাকশন ক্যাম্পগুলোতেও৷ আমার ক্যামেরায় তুলে আনি একাত্তরের ৫৪০টির মতো ছবি৷ এই ছবিগুলোই বাংলাদেশ ভলান্টিয়ার সার্ভিস কোরের মাধ্যমে বিশ্ব গণমাধ্যমে পাঠানো হতো৷ ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত গড়তে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল৷”

রমজান মাসেও গণহত্যা

একাত্তরে অক্টোবরের শেষের দিকে শুরু হয় রমজান মাস৷ পবিত্র কোরআনে রমজানকে রহমতের মাস বলা হয়৷ কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় মুসলমান হয়েও পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এ দেশীয় দোসরেরা ওই মাসেও তাদের বর্বরোচিত গণহত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ অব্যাহত রেখেছিল৷

২৫ অক্টোবর ছিল চতুর্থ রমজান৷ ওইদিন টাঙ্গাইলের নাগরপুরের গয়াহাটা ইউনিয়নের বনগ্রামে লুটপাট-ধর্ষণ শেষে পৈশাচিক গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি বাহিনী৷ এ গণহত্যায় শহীদ হয় শিশু, নারী, বৃদ্ধসহ নিরীহ ৫৭ জন গ্রামবাসী৷ পুড়িয়ে দেয়া হয় তাদের ১২৯টি বাড়িও৷

কুড়িগ্রামের রাজিবপুর থানার কোদালকাঠি ইউনিয়নের শংকর মাধবপুর গ্রামে স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় ওই একই তারিখে হামলা চালায় পাকিস্তানি সেনারা৷ এতে অর্ধশতাধিক গ্রামবাসী শহীদ হন৷ সিলেটের গোপালগঞ্জ থানার পশ্চিম আমুড়া ইউনিয়নের সুন্দিশাইলেও পৈশাচিক গণহত্যা চালিয়ে ২৩ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে তারা৷ এমন গণহত্যা ও নির্যাতন চলে গোটা রমজান মাসজুড়েই৷ (তথ্যসূত্র: গণহত্যা’৭১-তপন কুমার দে, যুদ্ধ ও নারী-ডা. এম এ হাসান, স্বাধীনতা’৭১-বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম)

একাত্তরের অক্টোবর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পিত আক্রমণ আরও তীব্রতর হতে থাকে৷ সীমান্তবর্তী এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপগুলোর সরাসরি সশস্ত্র আক্রমণ এবং দেশের অভ্যন্তরে মানুষের সঙ্গে মিশে থাকা গেরিলাদের আক্রমণে দিশেহারা হতে থাকে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের এদেশীয় দোসরা৷ একদিকে গেরিলা আক্রমণে সাবেক গভর্নরকে হত্যা অন্যদিকে আন্তজার্তিক চাপে চিন্তার ভাজ পড়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ললাটে৷

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ৩০ অক্টোবর ২০২৪

© 2024, https:.