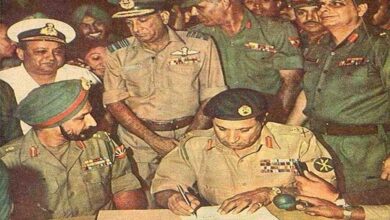

১৯৭১: গণমানুষের লড়াই

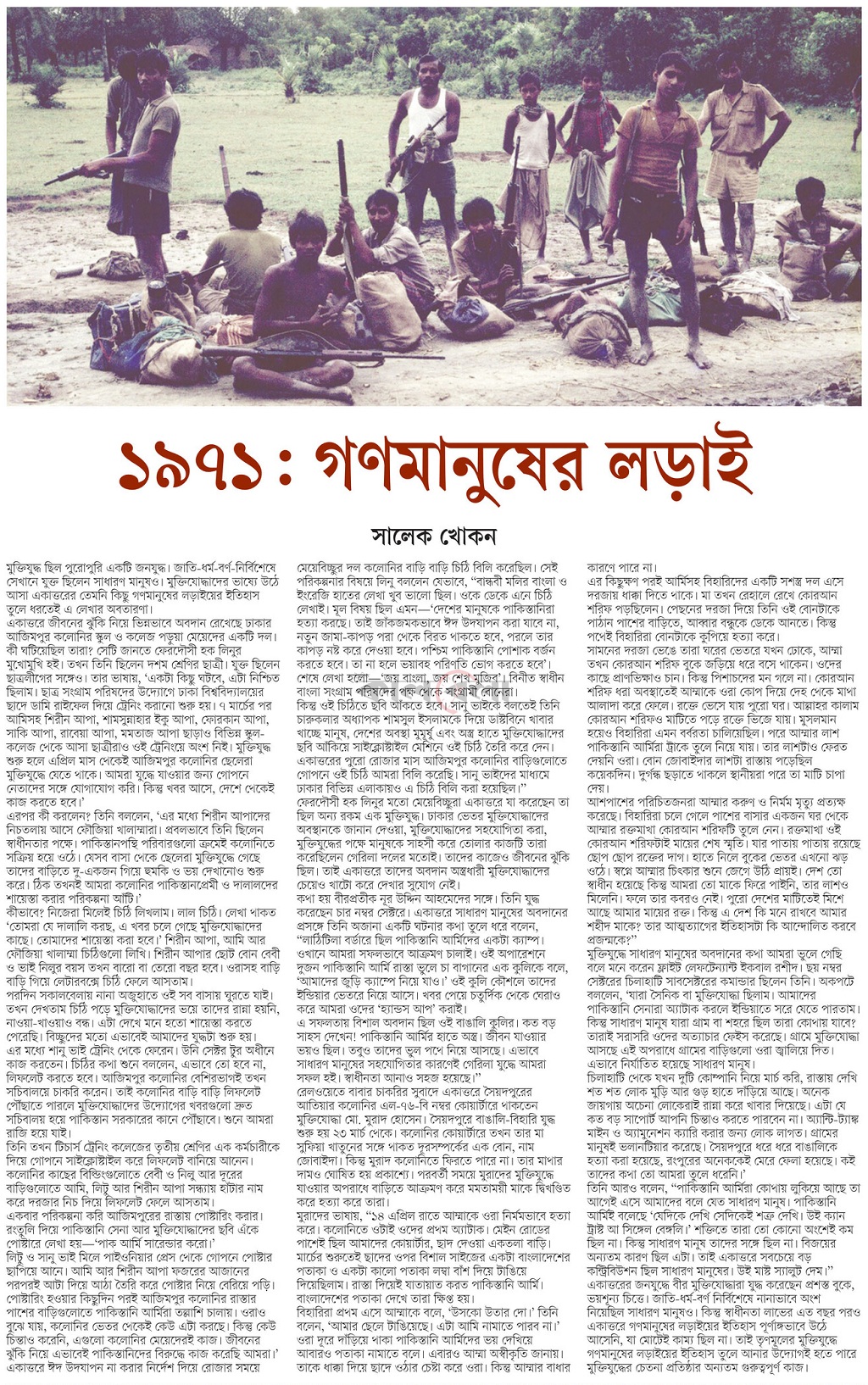

মুক্তিযুদ্ধ ছিল পুরোপুরি একটি জনযুদ্ধ।জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সেখানে যুক্ত ছিলেন সাধারণ মানুষও। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাষ্যে উঠে আসা একাত্তরের তেমনি কিছু গণমানুষের লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরতেই এ লেখার অবতারণা।

একাত্তরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভিন্নভাবে অবদান রেখেছে ঢাকার আজিমপুর কলোনির স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের একটি দল। কী ঘটিয়েছিল তারা? সেটি জানতে ফেরদৌসী হক লিনুর মুখোমুখি হই। তখন তিনি ছিলেন দশম শ্রেণির ছাত্রী। যুক্ত ছিলেন ছাত্রলীগের সঙ্গেও। তার ভাষায়, ‘একটা কিছু ঘটবে, এটা নিশ্চিত ছিলাম। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে ডামি রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং করানো শুরু হয়। ৭ মার্চের পর আমিসহ শিরীন আপা, শামসুন্নাহার ইকু আপা, ফোরকান আপা, সাকি আপা, রাবেয়া আপা, মমতাজ আপা ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে আসা ছাত্রীরাও ওই ট্রেনিংয়ে অংশ নিই। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এপ্রিল মাস থেকেই আজিমপুর কলোনির ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে যেতে থাকে। আমরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য গোপনে নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু খবর আসে, দেশে থেকেই কাজ করতে হবে।’

এরপর কী করলেন? তিনি বললেন, ‘এর মধ্যে শিরীন আপাদের নিচতলায় আসে ফৌজিয়া খালাম্মারা। প্রবলভাবে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষে। পাকিস্তানপন্থি পরিবারগুলো ক্রমেই কলোনিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেসব বাসা থেকে ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে গেছে তাদের বাড়িতে দু-একজন গিয়ে হুমকি ও ভয় দেখানোও শুরু করে। ঠিক তখনই আমরা কলোনির পাকিস্তানপ্রেমী ও দালালদের শায়েস্তা করার পরিকল্পনা আঁটি।’

কীভাবে? নিজেরা মিলেই চিঠি লিখলাম। লাল চিঠি। লেখা থাকত ‘তোমরা যে দালালি করছ, এ খবর চলে গেছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। তোমাদের শায়েস্তা করা হবে।’ শিরীন আপা, আমি আর ফৌজিয়া খালাম্মা চিঠিগুলো লিখি। শিরীন আপার ছোট বোন বেবী ও ভাই নিলুর বয়স তখন বারো বা তেরো বছর হবে। ওরাসহ বাড়ি বাড়ি গিয়ে লেটারবক্সে চিঠি ফেলে আসতাম।

পরদিন সকালবেলায় নানা অজুহাতে ওই সব বাসায় ঘুরতে যাই। তখন দেখতাম চিঠি পড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে তাদের রান্না হয়নি, নাওয়া-খাওয়াও বন্ধ। এটা দেখে মনে হতো শায়েস্তা করতে পেরেছি। বিচ্ছুদের মতো এভাবেই আমাদের যুদ্ধটা শুরু হয়।

এর মধ্যে শানু ভাই ট্রেনিং থেকে ফেরেন। উনি সেক্টর টুর অধীনে কাজ করতেন। চিঠির কথা শুনে বললেন, এভাবে তো হবে না, লিফলেট করতে হবে। আজিমপুর কলোনির বেশিরভাগই তখন সচিবালয়ে চাকরি করেন। তাই কলোনির বাড়ি বাড়ি লিফলেট পৌঁছাতে পারলে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগের খবরগুলো দ্রুত সচিবালয় হয়ে পাকিস্তান সরকারের কানে পৌঁছাবে। শুনে আমরা রাজি হয়ে যাই।

তিনি তখন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের তৃতীয় শ্রেণির এক কর্মচারীকে দিয়ে গোপনে সাইক্লোস্টাইল করে লিফলেট বানিয়ে আনেন। কলোনির কাছের বিল্ডিংগুলোতে বেবী ও নিলু আর দূরের বাড়িগুলোতে আমি, লিটু আর শিরীন আপা সন্ধ্যায় হাঁটার নাম করে দরজার নিচ দিয়ে লিফলেট ফেলে আসতাম।

একবার পরিকল্পনা করি আজিমপুরের রাস্তায় পোস্টারিং করার। রংতুলি দিয়ে পাকিস্তানি সেনা আর মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি এঁকে পোস্টারে লেখা হয়—‘পাক আর্মি সারেন্ডার করো।’

লিটু ও সানু ভাই মিলে পাইওনিয়ার প্রেস থেকে গোপনে পোস্টার ছাপিয়ে আনে। আমি আর শিরীন আপা ফজরের আজানের পরপরই আটা দিয়ে আঠা তৈরি করে পোস্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

পোস্টারিং হওয়ার কিছুদিন পরই আজিমপুর কলোনির রাস্তার পাশের বাড়িগুলোতে পাকিস্তানি আর্মিরা তল্লাশি চালায়। ওরাও বুঝে যায়, কলোনির ভেতর থেকেই কেউ এটা করছে। কিন্তু কেউ চিন্তাও করেনি, এগুলো কলোনির মেয়েদেরই কাজ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবেই পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কাজ করেছি আমরা।’

একাত্তরে ঈদ উদযাপন না করার নির্দেশ দিয়ে রোজার সময়ে মেয়েবিচ্ছুর দল কলোনির বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করেছিল। সেই পরিকল্পনার বিষয়ে লিনু বললেন যেভাবে, “বান্ধবী মলির বাংলা ও ইংরেজি হাতের লেখা খুব ভালো ছিল। ওকে ডেকে এনে চিঠি লেখাই। মূল বিষয় ছিল এমন—‘দেশের মানুষকে পাকিস্তানিরা হত্যা করছে। তাই জাঁকজমকভাবে ঈদ উদযাপন করা যাবে না, নতুন জামা-কাপড় পরা থেকে বিরত থাকতে হবে, পরলে তার কাপড় নষ্ট করে দেওয়া হবে। পশ্চিম পাকিস্তানি পোশাক বর্জন করতে হবে। তা না হলে ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে’। শেষে লেখা হলো—‘জয় বাংলা, জয় শেখ মুজিব’। বিনীত স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সংগ্রামী বোনেরা।

কিন্তু ওই চিঠিতে ছবি আঁকতে হবে। সানু ভাইকে বলতেই তিনি চারুকলার অধ্যাপক শামসুল ইসলামকে দিয়ে ডাস্টবিনে খাবার খাচ্ছে মানুষ, দেশের অবস্থা মুমূর্ষু এবং অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি আঁকিয়ে সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ওই চিঠি তৈরি করে দেন। একাত্তরের পুরো রোজার মাস আজিমপুর কলোনির বাড়িগুলোতে গোপনে ওই চিঠি আমরা বিলি করেছি। সানু ভাইদের মাধ্যমে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়ও এ চিঠি বিলি করা হয়েছিল।”

ফেরদৌসী হক লিনুর মতো মেয়েবিচ্ছুরা একাত্তরে যা করেছেন তা ছিল অন্য রকম এক মুক্তিযুদ্ধ। ঢাকার ভেতর মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানকে জানান দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মানুষকে সাহসী করে তোলার কাজটি তারা করেছিলেন গেরিলা দলের মতোই। তাদের কাজেও জীবনের ঝুঁকি ছিল। তাই একাত্তরে তাদের অবদান অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়েও খাটো করে দেখার সুযোগ নেই।

কথা হয় বীরপ্রতীক নূর উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। তিনি যুদ্ধ করেছেন চার নম্বর সেক্টরে। একাত্তরে সাধারণ মানুষের অবদানের প্রসঙ্গে তিনি অজানা একটি ঘটনার কথা তুলে ধরে বলেন, “লাঠিটিলা বর্ডারে ছিল পাকিস্তানি আর্মিদের একটা ক্যাম্প। ওখানে আমরা সফলভাবে আক্রমণ চালাই। ওই অপারেশনে দুজন পাকিস্তানি আর্মি রাস্তা ভুলে চা বাগানের এক কুলিকে বলে, ‘আমাদের জুড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যাও।’ ওই কুলি কৌশলে তাদের ইন্ডিয়ার ভেতরে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে আমরা ওদের ‘হ্যান্ডস আপ’ করাই।

এ সফলতায় বিশাল অবদান ছিল ওই বাঙালি কুলির। কত বড় সাহস দেখেন! পাকিস্তানি আর্মির হাতে অস্ত্র। জীবন যাওয়ার ভয়ও ছিল। তবুও তাদের ভুল পথে নিয়ে আসছে। এভাবে সাধারণ মানুষের সহযোগিতার কারণেই গেরিলা যুদ্ধে আমরা সফল হই। স্বাধীনতা আনাও সহজ হয়েছে।”

রেলওয়েতে বাবার চাকরির সুবাদে একাত্তরে সৈয়দপুরের আতিয়ার কলোনির এল-৭৬-বি নম্বর কোয়ার্টারে থাকতেন মুক্তিযোদ্ধা মো. মুরাদ হোসেন। সৈয়দপুরে বাঙালি-বিহারি যুদ্ধ শুরু হয় ২৩ মার্চ থেকে। কলোনির কোয়ার্টারে তখন তার মা সুফিয়া খাতুনের সঙ্গে থাকত দূরসম্পর্কের এক বোন, নাম জোবাইদা। কিন্তু মুরাদ কলোনিতে ফিরতে পারে না। তার মাথার দামও ঘোষিত হয় প্রকাশ্যে। পরবর্তী সময়ে মুরাদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার অপরাধে বাড়িতে আক্রমণ করে মমতাময়ী মাকে দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা করে তারা।

মুরাদের ভাষায়, “১৪ এপ্রিল রাতে আম্মাকে ওরা নির্মমভাবে হত্যা করে। কলোনিতে ওটাই ওদের প্রথম অ্যাটাক। মেইন রোডের পাশেই ছিল আমাদের কোয়ার্টার, ছাদ দেওয়া একতলা বাড়ি। মার্চের শুরুতেই ছাদের ওপর বিশাল সাইজের একটা বাংলাদেশের পতাকা ও একটা কালো পতাকা লম্বা বাঁশ দিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করত পাকিস্তানি আর্মি। বাংলাদেশের পতাকা দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়।

বিহারিরা প্রথম এসে আম্মাকে বলে, ‘উসকো উতার দো।’ তিনি বলেন, ‘আমার ছেলে টাঙিয়েছে। এটা আমি নামাতে পারব না।’ ওরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি আর্মিদের ভয় দেখিয়ে আবারও পতাকা নামাতে বলে। এবারও আম্মা অস্বীকৃতি জানায়। তাকে ধাক্কা দিয়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করে ওরা। কিন্তু আম্মার বাধার কারণে পারে না।

এর কিছুক্ষণ পরই আর্মিসহ বিহারিদের একটি সশস্ত্র দল এসে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। মা তখন রেহালে রেখে কোরআন শরিফ পড়ছিলেন। পেছনের দরজা দিয়ে তিনি ওই বোনটাকে পাঠান পাশের বাড়িতে, আব্বার বন্ধুকে ডেকে আনতে। কিন্তু পথেই বিহারিরা বোনটাকে কুপিয়ে হত্যা করে।

সামনের দরজা ভেঙে তারা ঘরের ভেতরে যখন ঢোকে, আম্মা তখন কোরআন শরিফ বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকেন। ওদের কাছে প্রাণভিক্ষাও চান। কিন্তু পিশাচদের মন গলে না। কোরআন শরিফ ধরা অবস্থাতেই আম্মাকে ওরা কোপ দিয়ে দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলে। রক্তে ভেসে যায় পুরো ঘর। আল্লাহর কালাম কোরআন শরিফও মাটিতে পড়ে রক্তে ভিজে যায়। মুসলমান হয়েও বিহারিরা এমন বর্বরতা চালিয়েছিল। পরে আম্মার লাশ পাকিস্তানি আর্মিরা ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। তার লাশটাও ফেরত দেয়নি ওরা। বোন জোবাইদার লাশটা রাস্তায় পড়েছিল কয়েকদিন। দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকলে স্থানীয়রা পরে তা মাটি চাপা দেয়।

আশপাশের পরিচিতজনরা আম্মার করুণ ও নির্মম মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে। বিহারিরা চলে গেলে পাশের বাসার একজন ঘর থেকে আম্মার রক্তমাখা কোরআন শরিফটি তুলে নেন। রক্তমাখা ওই কোরআন শরিফটাই মায়ের শেষ স্মৃতি। যার পাতায় পাতায় রয়েছে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। হাতে নিলে বুকের ভেতর এখনো ঝড় ওঠে। স্বপ্নে আম্মার চিৎকার শুনে জেগে উঠি প্রায়ই। দেশ তো স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আমরা তো মাকে ফিরে পাইনি, তার লাশও মিলেনি। ফলে তার কবরও নেই। পুরো দেশের মাটিতেই মিশে আছে আমার মায়ের রক্ত। কিন্তু এ দেশ কি মনে রাখবে আমার শহীদ মাকে? তার আত্মত্যাগের ইতিহাসটা কি আন্দোলিত করবে প্রজন্মকে?”

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদানের কথা আমরা ভুলে গেছি বলে মনে করেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশীদ। ছয় নম্বর সেক্টরের চিলাহাটি সাবসেক্টরের কমান্ডার ছিলেন তিনি। অকপটে বললেন, ‘যারা সৈনিক বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমাদের পাকিস্তানি সেনারা অ্যাটাক করলে ইন্ডিয়াতে সরে যেতে পারতাম। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা গ্রাম বা শহরে ছিল তারা কোথায় যাবে? তারাই সরাসরি ওদের অত্যাচার ফেইস করেছে। গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা আসছে এই অপরাধে গ্রামের বাড়িগুলো ওরা জ্বালিয়ে দিত। এভাবে নির্যাতিত হয়েছে সাধারণ মানুষ।

চিলাহাটি থেকে যখন দুটি কোম্পানি নিয়ে মার্চ করি, রাস্তায় দেখি শত শত লোক মুড়ি আর গুড় হাতে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক জায়গায় অচেনা লোকেরাই রান্না করে খাবার দিয়েছে। এটা যে কত বড় সাপোর্ট আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন ও অ্যামুনেশন ক্যারি করার জন্য লোক লাগত। গ্রামের মানুষই ভলানটিয়ার করেছে। সৈয়দপুরে ধরে ধরে বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছে, রংপুরের অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে। কই তাদের কথা তো আমরা তুলে ধরেনি।’

তিনি আরও বলেন, “পাকিস্তানি আর্মিরা কোথায় লুকিয়ে আছে তা আগেই এসে আমাদের বলে যেত সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানি আর্মিই বলেছে ‘যেদিকে দেখি সেদিকেই শত্রু দেখি। উই ক্যান ট্রাস্ট আ সিঙ্গেল বেঙ্গলি।’ শক্তিতে তারা তো কোনো অংশেই কম ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে ছিল না। বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল এটা। তাই একাত্তরে সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল সাধারণ মানুষের। উই মাস্ট স্যালুট দেম।”

একাত্তরের জনযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছেন প্রশস্ত বুকে, ভয়শূন্য চিত্তে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নানাভাবে অংশ নিয়েছিল সাধারণ মানুষও। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরও একাত্তরে গণমানুষের লড়াইয়ের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গভাবে উঠে আসেনি, যা মোটেই কাম্য ছিল না। তাই তৃণমূলের মুক্তিযুদ্ধে গণমানুষের লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে আনার উদ্যোগই হতে পারে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ছবি: সংগৃহীত

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক কালবেলায়, প্রকাশকাল: ২৯ মার্চ ২০২৫

© 2025, https:.