গণহত্যা ১৯৭১: মাটি থেকে ভাইয়ের মাথার মগজটি তুলে কাফনে রেখেছিলাম!

মহিউদ্দিনের ডেডবডি পাওয়া যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইপিআর ক্যাম্পের পাশেই, মহানন্দা নদীর তীরে। অর্ধেক পানিতে ও অর্ধেক ডাঙ্গায় পড়েছিল তার লাশটা।

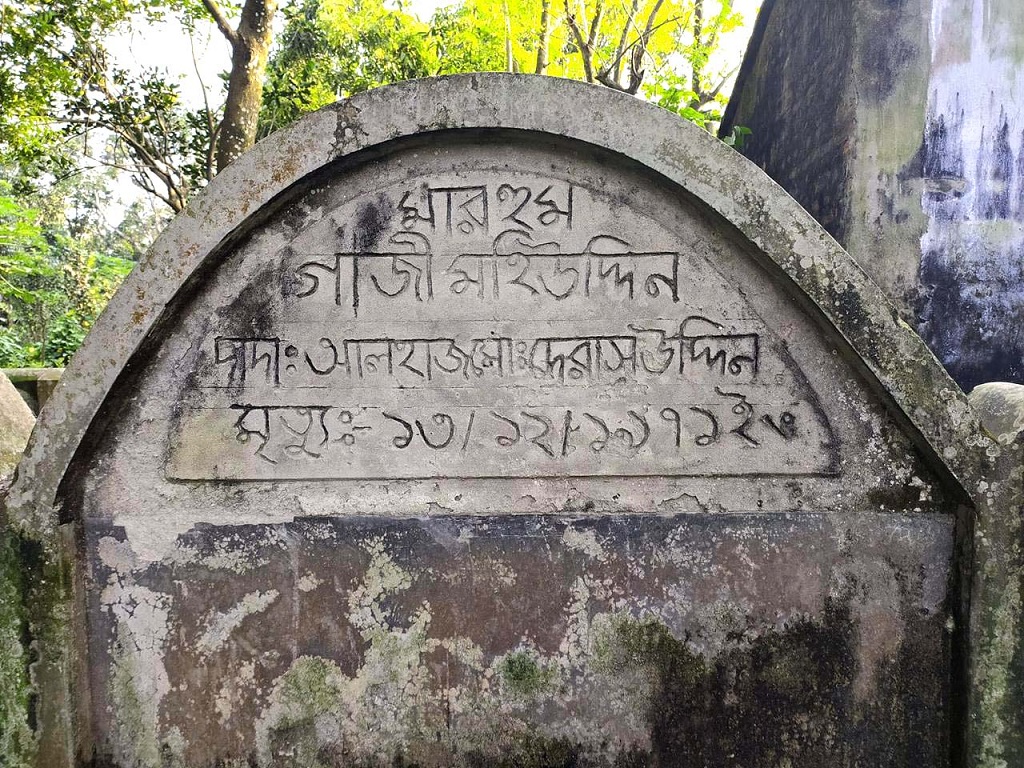

“তিন ভাই ও নয় বোনের সংসার আমাদের। সবার বড় মহিউদ্দিন ভাই। স্কুলে তার নাম ছিল গাজী মো. মহিউদ্দিন। ডাক নাম বাদশা। সবার বুকে কষ্টের মেঘ জমিয়ে একাত্তরে দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের কাছে অন্য অর্থ বহন করে।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। এ দিন সবাই বিজয়ের আনন্দ করে। কিন্তু আমরা তা পারি না। এ দিনে বড় ভাইয়ের লাশটা পেয়েছিলাম। তাই ওইদিন তাকে হারানোর করুণ স্মৃতি হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তবুও আমরা গর্বিত হই। এ স্বাধীন দেশের মাটিতে মিশে আছে আমার ভাইয়ের রক্ত।

মহিউদ্দিন ভাই আমার পাঁচ বছরের বড়। এরপর মোখলেসুর রহমান ভাই আর সবার ছোট আমি। তিনজনই পড়তাম একই স্কুলে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। একাত্তরে বড় ভাই (মহিউদ্দিন) ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থী। তখন আমি পড়ি ক্লাস সিক্সে।

স্কুলের ড্রেস ছিল— খাকি প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা। সপ্তাহে একদিন স্কুলের প্যান্ট-শার্ট ধুতে হতো। এরপর তিন ভাই মিলে ইস্ত্রির (আয়রন) ভেতর কয়লা জ্বালিয়ে শার্ট-প্যান্টগুলোকে ইস্ত্রি করতাম।

চিপা (টাইট) প্যান্ট পরাই ছিল তখনকার স্টাইল। কিন্তু ওই প্যান্ট পরা আর খোলাটা ছিল দুরূহ ব্যাপার। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পরপরই শুরু হতো আমাদের কর্মযজ্ঞ। এক ভাই আরেক ভাইয়ের প্যান্ট টেনে খুলে দিতাম। ওই দিনগুলোর কথা মনে হলে এখনও আনমনা হয়ে যাই। বড় ভাই নেই। কিন্তু আমাদের বুকের ভেতর তার স্মৃতিগুলো এখনও জীবন্ত হয়ে আছে।”

ভাইকে ঘিরে নানা ঘটনার কথা এভাবেই তুলে ধরেন শহীদ মহিউদ্দিনের ছোট ভাই ড. আবুল কাশেম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক তিনি।

বাবার নাম আলতাফ হোসেন আর মা আমেনা খাতুন। তাদের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের উপকন্ঠে, নয়াগোলা গ্রামে।

আলাপচারিতায় একাত্তরপূর্ববর্তী সময়ের কথাও তুলে ধরেন আবুল কাশেম। তার ভাষায়, “আমার চাচা মাহাতাব উদ্দিন খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ওইসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনার্সে পড়তেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ক্লাসমেট ছিলেন। ছাত্রলীগ করতেন। তিনি আবার টাইটেল পাশ মাওলানাও ছিলেন।

মাহতাব চাচার ছিল ছয় মামা। সত্তরের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা তাদের বিভ্রান্ত করেছিলেন এই বলে যে, আওয়ামী লীগ বা নৌকায় ভোট দিলেই দোজখে যেতে হবে। এতে তারাসহ অনেকেই জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে চলে যায়।

চাচা তাদের ডেকে এনে জানতে চান তারা কেন জামায়াতে ইসলামীতে যাচ্ছেন?

তারা বলেন, ‘আওয়ামী লীগ বা নৌকাকে ভোট দিলে দোজখে যেতে হবে’।

চাচা তাদের বললেন, তোমরাও কি এটা বিশ্বাস করো?

একজন টাইটেল পাশ মাওলানার মুখে এমন প্রশ্নে তারা নীরব থাকেন। অতঃপর বলেন, ‘তুই ভাল জানিস। তুই তো মাওলানা। লেখপড়াও বেশি জানিস।’

মাহতাব চাচা তার ছয় মামাকে তখন বুঝিয়ে জামায়াতে ইসলামী থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

গ্রামে আমরা ছিলাম আওয়ামী লীগের কড়া সমর্থক। আমাদেরকে এমনও বলা হতো যে, তোদের যদি কেটে এক’শ টুকরাও করা হয় তবে ওই এক’শ টুকরাই আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ করবে! ফলে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর লোকদের ক্ষোভ ছিল আমাদের পরিবারের ওপর।”

কাশেমদের আশা ছিল নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসবে। কিন্তু সেটি হলো না। সারাদেশে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ ১৯৭১। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন ঢাকায়, রোসকোর্স ময়দানে। পরদিন ওই ভাষণ তারা শোনেন রেডিওতে। ২৫ মার্চে পাকিস্তানি সেনারা ঢাকাসহ সারাদেশে শুরু করে গণহত্যা। ফলে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর নেতারাও শক্ত অবস্থানে চলে যেতে থাকে।

পাকিস্তানি আর্মি রাজশাহী হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ দখলে নিয়ে ইপিআর ক্যাম্পে ঘাঁটি গাড়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা রেলওয়ে জংশনে ছিল বিপুল সংখ্যাক বিহারীদের আবাস। পাকিস্তানি মিলিটারিরা তাদের সহযোগিতার জন্য ওখানেও একটি ক্যাম্প করে। ফলে চাঁপানবাবগঞ্জের ইপিআর ক্যাম্পের সঙ্গে আমনুরা ক্যাম্পের সংযোগ সড়কটি দিয়ে আর্মি নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকে। ওই সড়কের পাশেই ছিল আবুল কাশেমদের বাড়ি।

তার চাচা মাহতাব উদ্দিন তখন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চলে গেছেন ভারতে। এ খবর চলে যায় শান্তিকমিটির লোকদের কাছে। ফলে গ্রামের শান্তিকমিটির সাধারণ সম্পাদক মাদ্রাসা শিক্ষক এমরান আলীর নেতৃত্বে একদিন তাদের বাড়ি পোড়াতে আসে স্বাধীনতাবিরোধীরা।

এর পর কী ঘটল?

সে ইতিহাস তুলে ধরেন আবুল কাশেম, ঠিক এভাবে, “পাশাপাশি দুটো বাড়ি। একটিতে দাদা ও মাহতাব চাচা, আরেকটাতে আমরা থাকতাম। বাড়ি পুড়িয়ে দিলে কোথায় থাকব? শান্তিকমিটির সাধারণ সম্পাদক এক সময় আমাদের মসজিদের পেশ ইমাম ছিলেন। বাবা তার সঙ্গে দেন-দরবার করেন। পরে সিদ্ধান্ত হয়— শুধু মাহতাব চাচার ঘরটাই পোড়াবে ওরা।

তাই করল। চোখের সামনে বাড়ির একটি অংশ কেরোসিন, পাটখড়ি আর বাবলা কাঠ দিয়ে জ্বালিয়ে দিল। ওইদিন ওদের উল্লাস দেখে খুব কষ্ট লেগেছিল।”

তিনি আরও বলেন, “রাজাকাররা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত। পাশেই একটি বড় ব্রিজ ছিল, আমরা বড় সাঁকো বলতাম। ওখানে তারা একটা ক্যাম্পও বসায়। তাদের মাধ্যমে দাদাকে মাঝেমধ্যেই ইপিআর ক্যাম্পে ডেকে নেওয়া হতো।

নানাভাবে হুমকি দিয়ে পাকিস্তানি সেনারা বলত, ছেলেকে ধরিয়ে দাও।

দাদা বলত, সে আসে না। কোথায় আছে তাও জানি না।

কিন্তু ওরা বিশ্বাস করত না। পাঞ্জাবি এক সুবেদার মেজরের নেতৃত্বে দাদাকে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে মানসিক টর্চার করা হতো। তার কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ থাকত সবসময়। তাতে টাকা রাখত। প্রতিবারই ওরা পাঁচ’শ বা এক হাজার টাকা জোর করে রেখে দিত।

শেষের দিকে যখন বড় ভাইও ধরা পড়ল। আমরাও বাড়ি থেকে দূরে চলে গেলাম। তখন দাদা একাই বাড়িতে ছিলেন। বাড়ির দুই পাশে দুটি পুকুর পাড়ে রাজাকাররা বাঙ্কার করে। তারাও তখন দাদাকে মানসিক নির্যাতন করেছে। একপর্যায়ে তিনি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন। মৃত্যুর আগপর্যন্ত দাদা আর সুস্থ হতে পারেননি।”

ড. আবুল কাশেমের বড় ভাই মহিউদ্দিন মুক্তিযুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ির বড় ছেলে তিনি। যুদ্ধে গেলে সংসারের পরিণতি কি হবে। এমন নানা সীমাবদ্ধতায় মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া সম্ভব হয়নি তার। কিন্তু গোপনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তিনি।

স্বাধীনতা লাভের তিনদিন আগে পাকিস্তানি সেনারা তাকে তুলে নিয়ে যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইপিআর ক্যাম্পে। নিদারুণ টর্চার শেষে তাকে গুলি করে হত্যা করে ওরা। সে ইতিহাস বলতে গিয়ে আবেগআপ্লুত হন শহীদ মহিউদ্দিনের ছোট ভাই আবুল কাশেম। অতঃপর বলতে থাকেন দেশের জন্য ভাইয়ের আত্মত্যাগের করুণ ও বেদনাবহ ইতিহাসটি।

তার ভাষায়, “১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১। সকাল তখন নয়টা হবে। গ্রামের উত্তর দিক রহনপুর ও গোমস্তাপুর এলাকা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপ অ্যাডভান্স হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইপিআর ক্যাম্প থেকে মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থান নেওয়ার কথা তাদের। তারা অ্যাডভান্স হলে কোনো বাঁধা পায় না। ফলে খুব সহজেই স্বাধীন হয় আমাদের গ্রামটা। মুক্তিযোদ্ধারা জয় বাংলা বলে গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ে। ওইসময় জয় বাংলা স্লোগান দিতে দিতে গ্রামের অনেকের সঙ্গে মহিউদ্দিন ভাইও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে অ্যাডভান্স হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইপিআর ক্যাম্পের উত্তর গেট পর্যন্ত যায় তারা। সেখানে পাকিস্তানি আর্মি তাদের ওপর ফায়ার শুরু করে। তখন মুক্তিযোদ্ধারা বুঝে যায় এতদূর এগোনো ঠিক হয়নি। ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হন। কিন্তু মহিউদ্দিন ভাইসহ গ্রাম থেকে আসা অন্যরা বিপদে পড়ে। মিলিটারি রিট্রিট করছে, মুক্তিযোদ্ধারা সরে যাচ্ছে— এটা তারা বুঝতেও পারেনি। ফলে খুব সহজেই মিলিটারিদের হাতে ধরা পড়ে।”

কীভাবে?

“ওখানে রাস্তার ধারেই প্রাইমারি স্কুলের এক শিক্ষক থাকতেন। আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি। নাম আবুল বাসার ওদুজ্জামান, ডাক নাম বাদল। বাদল মাস্টার নামেই অধিক পরিচিত। তার বাড়িতেই ওঠেন মহিউদ্দিন ভাই। তার বাবা আয়েশ উদ্দীন মিয়াও ছিলেন বাড়িতে। ওইসময় নামকরা একটি আলকাপ গানের দলের প্রধান বা ম্যানেজার ছিলেন তিনি। মূলত বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার দারুণ জায়গা ছিল তাদের বাড়িটি।

বাদল স্যার ভাইকে বললেন, আমরাও এখান থেকে সরে পড়ব, একসাথেই যাই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহিউদ্দিন ভাইসহ তারা যখন রাস্তা পার হচ্ছিল ঠিক তখনই আর্মির একটা গাড়ি আসে। কৌশলে পাকিস্তানি সেনারা জয় বাংলা স্লোগান দেয়। তখন মহিউদ্দিন ভাই ভাবে, ওরাও মুক্তিযোদ্ধা। তিনিও কণ্ঠ আকাশে তুলে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন। তখনই আর্মিরা তাদের তুলে নেয়। ভাইয়ের সঙ্গে বাদল মাস্টার ও তার বাবা আয়েশ উদ্দীনও ছিলেন। রবিউল নামে এক ব্যক্তি (এখন প্রয়াত) পাশ্ববর্তী বাঁশ ঝাড়ের ভেতর থেকে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরে তার কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি ঘটনাটি।”

শহীদ মহিউদ্দিনসহ তিনজনকেই টর্চারের পর গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি আর্মি। তিন দিনে ডেডবডি ফুলে গিয়েছিল। বাদল মাস্টারকে পাকিস্তানি আর্মি এমনভাবে টর্চার করেছিল যে চেনার উপায় ছিল না। পরে তার পোশাক দেখে লাশ শনাক্ত করা হয়। মহিউদ্দিনের ডেডবডি পাওয়া যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইপিআর ক্যাম্পের পাশেই, মহানন্দা নদীর তীরে। অর্ধেক পানিতে ও অর্ধেক ডাংগায় পড়েছিল তার লাশটা। স্বাধীনতা লাভের দিনে বাড়িতে ফিরেই আবুল কাশেমরা দেখেন তার বড় ভাইয়ের লাশ বাড়ির উঠানে।

ওই সময়ের অনুভূতিটা ড. কাশেম বললেন যেভাবে, “১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। আমরা অন্য গ্রামে লুকিয়ে ছিলাম। স্বাধীনতা লাভের খবর পেয়ে বাড়ির দিকে রওনা হই। তখনও ভাবিনি মহিউদ্দিন ভাই নেই। সকাল তখন এগারোটা হবে। আমাদের আগেই চলে এসেছিলেন মহিউদ্দিন ভাই। তবে জীবিত নয়, লাশ হয়ে। বাড়ির উঠানে খাটিয়াতে রাখা ছিল তার লাশটা। তখন আমাদের আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে সেখানকার বাতাস। একটা হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয় সেখানে। দাদাও পাগলের মতো হয়ে যান।”

শহীদ মহিউদ্দিনকে ওইদিন দুপুরের পর দাফন করা হয়। খাটিয়াতে ছিল লাশটি। তখন তার মাথার খুলি থেকে মগজ বেরিয়ে পড়ে মাটিতে। ভাইয়ের সেই মগজ নিজ হাতে কাফনের কাপড়ে তুলে দিয়েছিলেন আবুল কাশেম। ওই স্মৃতি বলতে গিয়ে আপ্লুত হন তিনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন বেদনাবহ সেই ঘটনাটির কথা।

তার ভাষায়, “পাকিস্তানি সেনাদের গুলি মহিউদ্দিন ভাইয়ের বাঁ চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার খুলি ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ফলে মাথার পেছনের খুলিতে বড় একটা ফুটো হয়ে যায়।

ভাইয়ের লাশের খাটিয়ার সামনে বসেছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম খাটিয়া থেকে বড় ভাইয়ের মাথার মগজ বের হয়ে মাটিতে পড়েছে। বুকের ভেতরটা তখনই খামছে ধরে। ছটফট করতে থাকি কষ্টে। চোখ দুটোও ভিজে যায়। তখন একটা নিড়ানী এনে ভাইয়ের মাথার মগজ মাটি থেকে তুলে কাফনের ভেতর দিয়ে দিই। এই স্মৃতিটা মনে হলে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ট্রমাটাইজড ফিল করি এখনও।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। কিন্তু এই দিবসটা তো আমাদের জন্য পেইনফুল। স্বাধীনতার জন্য আমার বড় ভাই জীবন দিয়েছেন— এটা গর্বের। মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্নও দেখি। কিন্তু এই স্বাধীন দেশ তো মনে রাখেনি আমার শহীদ ভাইকে!”

শহিদ পরিবারের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে কষ্ট নিয়ে তিনি বলেন, “১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষর করা একটা চিঠিসহ দুই হাজার টাকা আব্বার কাছে এসেছিল। এরপর আর কেউ কোনো খোঁজও নেয়নি।

এ নিয়ে ক্ষোভ নেই, তবে কষ্ট তো আছেই। বলা হয়ে থাকে মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোক শহীদ হয়েছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদ শুধু মুখের কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন?

মুক্তিযুদ্ধের বিষয় আসলেই লক্ষাধিক মুক্তিযোদ্ধার কথাই প্রায়রিটি পায়। কিন্তু মেইন প্ল্যাটফর্ম যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ লিবারেশন ওয়ার সৃষ্টি করল, যারা মুক্তিযোদ্ধা নয় কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ বলেই পাকিস্তানি সেনাদের হাতে শহীদ হলেন। তাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস এখনও তুলে ধরা হয়নি, পরিবারগুলোর খোঁজও নেয় না কেউ। স্বাধীন দেশে শহীদ পরিবারগুলোর কি কোনোই মূল্য নেই?”

স্বাধীনতা লাভের এত বছরেও কেন শহীদদের তালিকা ও শহীদ পরিবারগুলোকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা গেল না?

আবুল কাশেম অকপটে বলেন, “মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, যাদের চরম ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়েছে, তাদের প্রতি কমিটমেন্টের অভাব আছে বলে মনে করি। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের একজন হিসেবে আমি সরকারের কাছে কোনো ধরণের হেল্প চাই না। স্বীকৃতি না পারুক, একটু সম্মান তো দেখানো যায় পরিবারগুলোকে। তাহলেও অনেক কষ্ট লাঘব হতো।

আর যাদের নাম পাওয়া যাচ্ছে তাদের নিয়েই অন্তত একাত্তরের শহীদদের তালিকাটা শুরু করা দরকার। এটি তো রাষ্ট্রেরই দায়। আমার ভাই দেশের জন্য শহীদ হয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তিনি আমাদের রক্তের সম্পর্ক নির্ধারণ করে গেছেন। তাই ১৯৯২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা পিএইচডি ডিগ্রিটি আমি শহীদ মহিউদ্দিন (গাজী মহিউদ্দিন) ভাইকে উৎসর্গ করেছি।”

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায়। আপনি নিজেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক একটি সাব কমিটির মেম্বার। একাত্তরের শহিদদের তালিকা তৈরির কাজটি এ সরকারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

উত্তরে আবুল কাশেম বললেন এভাবে, “বর্তমান সরকারের জন্য এটা একটি বড় ক্রেডিট হতে পারে। আওয়ামী লীগের তৃণমূলে যে সাংগঠনিক কাঠামো আছে সেটি ব্যবহার করে চাইলেই তারা শহীদদের তালিকা তৈরির কাজটা সহজেই শুরু করতে পারে। এছাড়া অনেক বই ও গবেষণাতেও অনেক শহীদের নাম চলে এসেছে। সেগুলোকে এক করে একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে শহীদ পরিবারগুলোকে যদি বঙ্গবন্ধুকন্যা একটি চিঠিও পাঠান সেটিও শহীদ পরিবারগুলোর কষ্ট লাঘবে বড় ভূমিকা রাখবে।”

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ পরিবারগুলোর কষ্ট ও আত্মত্যাগের দিকটি উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই স্বাধীনতা লাভের পর তিনি তাদের অনুকূলে নগদ টাকাসহ একটি কৃতজ্ঞতাসূচক চিঠি পাঠান। তার কন্যা এখন রাষ্ট্রক্ষমতায়। বঙ্গবন্ধুর মতো তার কন্যা শেখ হাসিনাও শহীদ পরিবারগুলোর বুকে পুষে রাখা চাপা কষ্টগুলোকে অনুভব করবেন— এমনটাই প্রত্যাশা শহীদ পরিবারগুলোর।

বঙ্গবন্ধুকন্যার একটি চিঠি শহিদ পরিবারগুলোকে সম্মানিত করবে, একাত্তরে প্রিয়জন হারানোর কষ্টের আকাশে এতটুকু হলেও বৃষ্টি ঝরাবে। শহিদ পরিবারগুলোও তখন গর্বিত হবে এই ভেবে যে, এই স্বাধীন দেশ, এই স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের প্রিয়জনের আত্মত্যাগকে ভুলে যায়নি। এই কাজটি করা কি সত্যি অনেক কঠিন?

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ১২ জুন ২০২৪

© 2024, https:.