এখন বঙ্গবন্ধুর চিঠিরও কী কোনই দাম নেই?

“ট্রেনিং তখন শেষ। আমরা চলে আসি চার নম্বর সেক্টরে, কুকিতল সাব-সেক্টরে। একদিন ক্যাম্পে আসেন ভারতীয় এক অফিসার। জানতে চান ফেঞ্চুগঞ্জের কে আছে? সঙ্গেসঙ্গেই হাত তুলি। উনি শুধু বললেন, ‘ফেঞ্চুগঞ্জে পাকিস্তানি সেনাদের একটি জাহাজ মাইন লাগিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। কাজটি খুবই কঠিন। ধরা পড়লেই মৃত্যু। মাত্র চারজন যাবা। অল্প সময়ে কাজ সেরেই ফিরে আসতে হবে।’

‘ওকে স্যার।’

রাজি হতেই ক্যাম্পে তিনদিন চলে মাইনের ওপর আলাদা ট্রেনিং। আমার সঙ্গে ট্রেনিং করেন ছাতকের গউস, হাওরতলার আব্দুল আহাদ, বিয়ানি বাজারের আ. রহমান।

ট্রেনিং শেষে দেওয়া হয় বড় দুটি মাইন। দেখতে অনেকটা কড়াইয়ের মতো। নিচে চুম্বক ফিট করা। কুশিয়ারা নদীতে ফেঞ্চুগঞ্জের রেল ব্রিজের একটু উজানে ছিল পাকিস্তানিদের বড় জাহাজটি। সাঁতরিয়ে সেখানে মাইন লাগিয়ে এক ঘণ্টা সময় দিব সুইচে। এমনটাই ছিল পরিকল্পনা।

আষাঢ় মাস তখন। ভারত থেকে রওনা হই দিনের বেলায়। কোনাগাঁও মসজিদে রাতে আত্মগোপন করে থাকি। চারপাশে রাজাকাররা। ওরা টের পেয়ে যায়। ধরা পড়লেই মৃত্যু। ভয়ে পরদিন দুইজন করে ডাইভার্ট হয়ে যাই। আমার সঙ্গে ছিল গউস। বাকী দুজন চলে যায় অন্যদিকে।

ভাদেস্বর হয়ে কুশিয়ারা নদীর পাড় দিয়ে এগোই আমরা। মল্লিকপুরে এসে কুরকুসি নদী পাড় হই সাতরিয়ে। রাত পার হয়ে সকাল তখন এগারটা। গঙ্গাপুর এসে কিছু চিড়ামুড়ি খাই একটা বাড়িতে। ওই বাড়ির লোকজনই ফেঞ্চুগঞ্জের নানা তথ্য দেয়।

রেল ব্রিজ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ছিল পাকিস্তানিদের জাহাজ। আমার বাড়ি মোমিনপুরে, ব্রিজের পশ্চিমে। সেখান থেকেই অপারেশন চালাব। এমন পরিকল্পনা করি।

ব্রিজের কাছাকাছি আসতেই মুখোমুখি হই গ্রামের খটাই মিয়ার সঙ্গে। উনি ছিল রাজাকার। কিন্তু আমাদের হেল্প করলেন। দাঁড় করিয়ে বলেন-‘জানলাম তুমি মুক্তিবাহিনীত হামাইছো। খবরদার মরবার লাগি আগে দি আগায়াইও না। আমার লগে আও।’

উনার বাড়ি ক্রস করে একটা লোহার হ্যাং লাইন ছিল। সেখানে নিয়ে উনি বলেন- ‘আমি উবাই তোমরা যাও।’

রেল লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে আশপাশ দেখে আমাদের সিগনাল দেন উনি। শার্ট খুলে মাথায় বেঁধে আমরা গোপনে সরে পড়ি।

কিছুদূর যেতেই পাই মুরব্বী কননমিয়াকে। দাদা ডাকতাম তাকে। হাতে কোদাল। জমিতে কাজ করছেন। দেখে বলেন, ‘তুমি খেনে আইলায় ভাই।’ সব খুলে বলি তারে। শুনে উনি বলেন, ‘জমিনে উবাও। আমি দেকি নাও খানো।’

উনার বাড়ি নদীর কাছে। তার ঘাট থেকে নৌকা নিয়েই আমার বাড়ির ঘাটে নামি।

আধাঘণ্টাও হবে না তখন। ইন্টার ফেঞ্চুগঞ্জ গরম হয়ে যায়। আমাদের আসার খবরটাও ছড়িয়ে পড়ে। চাচা এসে বলে- ‘ফাইঞ্জাবি আইওর।’

মায়ের সামনে বসে ভাত খাচ্ছিলাম। খাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। মা বলে, ‘বাবা কুন্তা অইত নায়। আমারে মারার বাদে তোমারে মারতো। ভাতটা খাইলাও।’

মায়ের চোখের দিকে শুধু চেয়েছিলাম। তার চোখ বেয়ে কয়েকফোটা জল গড়িয়ে পড়ে। পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে ক্রলিং করে আমরা চলে যাই নদীর দিকে। বিকাল তখন সাড়ে তিনটা হবে। একটা গুমতি নৌকায় ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজি আমরা।

গউস খুব সাহসী যোদ্ধা ছিল। সে নৌকায় উঠেই গামছা মাথায় বৈঠা ধরে। মাগরিবের আজান দিছে তখন। তালতলা বাজারের কাছে রাজাকারের চেকপোস্ট। ওখানে ওরা নৌকা চেক করবে। এবার তো জীবন নিয়ে আর ফিরতে পারব না! মনের ভেতর অজানা আতঙ্ক।

কড়াইয়ের মতো মাইন দুটো নদীতে ফেলে দিই। দুইটা গ্রেনেড আর একটা পিস্তল গউসের কাছে। আমার কাছে শুধু দুইটা গ্রেনেড। মরতে হলে ওদের নিয়েই মরমু। দুইজনই তৈরি হয়ে থাকি।

কাছে যেতেই দূর থেকে রাজাকাররা জানতে চায় কোথায় যাই। বলি, ‘তাজপুর এক বইনর বাড়িত যাইমু। তোমরা আইয়া দেখো আমরা মুক্তিবাহিনী নায়।’

কেন জানি ওরা নৌকটা চেক করল না। শুধু বলল, ‘ছুবে যাও মিয়া।’

এরপর রাতে ছিলাম তাজপুরের রাউতকান্দি গ্রামে। পরদিন কালিগঞ্জ বাজারে এসে বাসে উঠি। সামনে যেতেই আবার বিপদ। লোক নামিয়ে পাকিস্তানি সেনারা লাইন করে চেক করছে। গউস অনেক উঁচা-লম্বা। মোছও ওদের মতোই। আমারে পাকিরা বুকে থাপা দিয়া বলে, ‘আইডি হে।’ আমি তো কিছু বুঝি না। চুপ থাকি। ওরা রেগে গিয়ে ধরে গউসকে। তার মোছ ধরে টানটানি করতেই সে লাথি মেরে সবাইরে ফেলে দৌড়ে পালায়। এ সুযোগে আমিও সামনে সরে পড়ি। পরে আবার একত্রিত হয়ে কলার ভেলায় বহুকষ্টে ভারতে ঢুকি। কালাকাটি থানা থেকে খবর পাঠাই কুকিতল ক্যাম্পে। তখন সুবেদার মতিউর রহমান এসে আমাদের ফিরিয়ে নেয়।

সব অপারেশনে সফল হয়নি মুক্তিযোদ্ধারা। একাত্তরে মৃত্যুকে মাথায় নিয়েই কেটেছে তাদের প্রতিটি ক্ষণ। কিন্তু মনের ভেতর ছিল দেশকে স্বাধীন করার অদম্য সাহস। সে সাহসই তাদের পথ দেখাতো।”

১৯৭১ সালের একটি অপারেশনের কথা এভাবেই তুলে ধরেন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আজমল হোসেন রউফ।

দুইবোন ও পাঁচ ভাইয়ের সংসারে আজমল হোসেন তৃতীয়। বাবার নাম মনতাজ আলী আর মা সোনাবান বিবি। বাড়ি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মোমিনপুর গ্রামে। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি চন্ডিপ্রসাদ প্রাইমারি স্কুলে। এরপর ষষ্ট শ্রেণীতে তিনি ভর্তি হন কাছিম আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ক্লাস নাইনের ছাত্র।

ভিডিও: যুদ্ধদিনের কথা বলছেন মুক্তিযোদ্ধা আজমল হোসেন রউফ

রউফ কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ছয় দফা আন্দোলনে স্কুলে স্কুলে যেত আওয়ামী লীগের নেতারা। তারা বৈষম্য আর শেখ মুজিবের নানা কথা তুলে ধরতেন। তাদের মিছিলে যুক্ত ছিলেন তিনিও। ওই সময় থেকেই ‘বঙ্গবন্ধু’ নামটি মনে জায়গা করে নিয়েছিল। এরপর মনে বিদ্রোহ জাগায় বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটি।

গ্রামে তখন রেডিও ছিল খুব কম। বাজারের এক দোকানে বসে অনেকের সঙ্গে রউফও শুনেন রক্তগরম করা ওই ভাষণটি। তার ভাষায়, “বঙ্গবন্ধু বললেন- ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে…রক্ত যখন দিয়েছি ,রক্ত আরও দেব- এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্।’ কী করতে হবে, ওই ভাষণেই আমরা নির্দশনা পেয়ে যাই।”

ট্রেনিংয়ে গেলেন কোন সময়টায়?

রউফের উত্তর, “একাত্তরের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়। সাজ্জাদ আলী, আকরাম হোসেন, মোস্তাক আহম্মদ, আবুল মনসুরসহ একত্রিত হই প্রথম। এরপর শহীদ ফয়েজের নেতৃত্বে মাইজগাঁও থেকে ট্রাকে করে চলে যাই মৌলভীবাজার। টাউন হলে আসলে কারা হাতিয়ার চালাতে জানে খোঁজ করা হয়। ১৯৭০ সালেই চৌদ্দদিনের মুজাহিদ ট্রেনিং নিয়েছিলাম শ্যাওলাতে। তাই আমাকেও নেওয়া হয় প্রতিরোধ যুদ্ধে। গোয়ালবাজার শেরপুরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল তখন। শমসের নগর দিয়ে আলীনগর চা বাগান হয়ে আমরা বার্মাছড়া চা বাগানে যাই। তখনই শুনি পাঞ্জাবিরা মৌলভীবাজার টোটাল ক্যাপচার করে ফেলেছে।”

“আমরা তখন একটা খাল পার হয়ে চলে যাই ভারতের আশ্রমবাড়ি। ৩দিন থাকার পর চলে যাই উমরানগর ট্রেনিং ক্যাম্পে। ফাস্ট ব্যাচে ছিলাম। এক মাস ট্রেনিং করায় ইন্ডিয়ান সেনারা। কর্নেল বাকসী ছিলেন ক্যাম্প ইনচার্জ। থ্রি নট থ্রি রাইফেল থেকে এসএলআর, গ্রেনেড চার্জ, টু ইঞ্চ মর্টার সবই শিখি ওখানে। আমার এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) নম্বর ছিল ই-৫০২৮। ট্রেনিং শেষে লোহারবন ক্যাম্প স্থাপন করি আমরা। সেখানে দ্বিতীয় ব্যাচে ট্রেনিং শুরু হলে আমাদের পোস্টিং হয় কুকিতল ক্যাম্পে। অস্ত্রও পাই ওখানে।”

ক্যাম্প থেকে ভেতরে ঢুকেই অপারশেন করতেন মুক্তিযোদ্ধা আজমল হোসেন রউফরা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেন মৌলভীবাজারের সোনারুপা চা বাগান, দামাই চা বাগান, জুড়ি দক্ষিণবাগ, জুড়িঝামকান্দি, শমসের নগর, আলী নগর, হাকালুকি হাওর, পানিয়াগা প্রভৃতি জায়গায়। চার নম্বর সেক্টরের কুকিতল সাব সেক্টরের ইনচার্জ তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন শরিফুল হক ডালিম (বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী)।”

অনেকেই তো সে সময় যুদ্ধে যায়নি, আপনি কেন গেলেন?

“দেশের জন্য গিয়েছি। চারদিকে চলছে গণহত্যা। এখন তো দেশে গাছের প্রদর্শনী হয়, মাছের প্রদর্শনী হয়। তখন দেখেছি লাশের প্রদর্শনী। রাস্তায় রাস্তায় পড়েছিল লাশ। শরণার্থী ক্যাম্পেও মরেছে কয়েক লাখ। সানারকিরা, কইলানবাড়ি, পাতারকান্দি ক্যাম্পে গিয়ে দেখেছি সে দৃশ্য। বাড়ি ছাড়ার সময় মাকে বলি, ‘তোমার পাচ ফুয়া। একটারে দেশোর লাগি দিলাও। আমার লগে দেখা করা লাগত নায় আর। আমি ইন্ডিয়াত যাইয়ার। অনো থাকলেও ফাঞ্জাবিয়ে গুল্লি করি মরাব। অতার লাগি জানবাজি দরলাম।’ শুনে মা কেঁদে দেয়। জোর করে ধরে রাখতে চায়। যাওয়ার সময় রাস্তা পর্যন্ত আসে। যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে থাকে। মায়ার ভয়ে আমি পিছন ফিরিও তাকাই নাই।”

এক অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাদের টু-ইঞ্চ মর্টারের স্প্রিন্টারে বিদ্ধ হয় আজমল হোসেন রউফের ডান পা। বাঁ পায়ের হাঁটুর জয়েন্টও ভেঙে যায়। ফলে এখনও হাঁটতে হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। পায়ে ব্যাথা হয় সবসময়ই। তবুও স্বাধীন এ দেশটার জন্য সব কষ্ট ভুলে থাকেন এই বীর যোদ্ধা।

কী ঘটেছিল রক্তাক্ত ওই দিনটিতে?

প্রশ্ন শুনে খানিক নিরব থাকেন তিনি। এরপর বলতে থাকেন ওইদিনের আদ্যপান্ত। তার ভাষায়-

“ঈদের দিনের ঘটনা। তারিখটা মনে নাই। জুড়িঝামকান্দি বর্ডার এলাকায় আমরা ডিফেন্স নিই তিনদিন আগেই। ৬০ জনের মতো ছিলাম। মাছুম ভাই কমান্ড করতেন। মুজিব ভাইও সঙ্গে ছিলেন। ওই গ্রামের এক ঈমাম খবর পাস করতো পাকিস্তানি সেনাদের কাছে। এ খবর পেয়ে ঈদের আগেই তাকে ধরে আনি ক্যাম্পে। কিন্তু ওই রাতেই সে পালিয়ে যায়। সহযোদ্ধারা তার দিকে ফায়ার করলেও সে প্রাণে বেঁচে যায়।

সকালে ঈদের নামাজে যাই আমরা। উঁচু টিলার ওপর ঝামকান্দি মসজিদটি। এখনও পরিষ্কার মনে আছে। চারকোণায় চারজন থাকে নিরাপত্তায়। মহিউদ্দিন আরজু এলএমজিতে, পূর্বকোণায়। নামাজের ছালাম তখনও ফিরাই নাই। উনার মুখ থেকে প্রথম আওয়াজ আসে- ‘আপনারা তাড়াতাড়ি ছালাম ফিরান। পাকিস্তানিরা অ্যাটাক করছে।’ কথা শেষ হওয়ার আগেই বৃষ্টির মতো গুলি আসতে থাকে। ওরা ফজরের সময়ই ডিফেন্স করে বসেছিল। আমরা টেরই পাইনি।

গুলি চলছে। এক সময় মহিউদ্দিন আরজুর হাতে গুলি লাগে। আরব আলীও গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। দুই ঘণ্টা গুলি চলে অবিরত। মাছুম ভাই আর মুজিব ভাই চিৎকার দিয়ে বলেন, ‘যারা গ্রেনেড আনছো এক সাইডে গ্রেনেড মারো। আর এক সাইডে ফায়ার দাও। রাস্তা ক্লিয়ার করো।’

আমরা পূর্বদিক ক্লিয়ার করি। টিলা থেকে নিচে নেমেই একটা বাঙ্কারে পজিশন নিই। আমার সাথে ছিল আহাদ। উনি এলএমজি আর আমি চালাই স্টেনগান। বাঙ্কারে ছিলাম টানা বিকাল পর্যন্ত।

এরপর বাঙ্কার থেকে দৌড় দিয়ে আমি তিনটা কদম গেছি। সামনে আজরাইলের মতো খাড়ায় এক পাঞ্জাবি। পুরা সাত-আট হাত লম্বা। হাতে রিভেলবার। হুংকার দিয়ে বলে, ‘মাত ঘাবরাও। খোদা কা কসম। কুচ নেহি হোয়া। হাত ওপর হাতিয়ার ফেকো।’

দাঁড়িয়ে স্টেনগানটা ফেলে দিই।

‘বাঙ্কারকে মে কই আদমি। বোলাও, মাদারচুদকে বাচ্চা।’

তার কথার উত্তর দিই না। বরং মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যাই। ওমনি বাঙ্কার থেকে আহাদ ওই পাঞ্জাবিরে ফায়ার করে। এলএমজির গুলিতে ওর বুক ঝাজরা করে দেয়। সে ছিল পাকিস্তানি মেজর দাউদ, কুলাউড়া ক্যাম্পের দায়িত্বে। তার নেইমপ্লেট নিয়ে আমরা তার পকেট সার্চ করি। অতঃপর পাশের উঁচু টিলার ওপর পজিশনে থাকি।

ওইসময় নিচ থেকে ভেসে আসে মানুষের চিৎকার। শিশু, নারী আর বুড়োর কণ্ঠ। একটি বাড়ির লোকেরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। সে অপরাধে পাকিস্তানি সেনারা ঘরের মধ্যে শিশুসহ কয়েকজনকে আটকে, দরজা বন্ধ করে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। জীবন্ত পুড়ে মরে ওই মানুষগুলো। ওই জায়গাটায় গেলে এখনও বুকটা কেপে উঠে। কানে ভেসে আসে সেই চিৎকার। তখন ছটফট করি। ওদের বাঁচাতে আমরা কিছুই করতে পারিনি।”

“পাহাড়ের ওপর আমরা তখনও পজিশনে। হঠাৎ একটা টু-ইঞ্চ মর্টার এসে পড়ে আমার পাশেই। বিকট শব্দে তার স্প্রিন্টার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটি স্প্রিন্টার আমার ডান পায়ের হাঁটুর নিচে বিদ্ধ হয়। আমি তখন উড়ে গিয়ে টিলার ঢালের একটি গাছের সঙ্গে বাড়ি খাই। বাম পায়ের হাঁটুর জয়েন্ট তখন পুরো ভেঙে যায়। এরপর আর কিছুই মনে নেই। চোখ মেলে দেখি আমি ভারতের কৈলাশহরে, ইরানতুরান হসপিটালে। একটা পা টানা দেওয়া। আটাশ দিন চিকিৎসা হয় ওখানে। এখনও ঠিক মতো হাঁটতে পারি না। ব্যাথা হয় সারাবছরই।’

চিকিৎসা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা রউফ আবারও চলে আসেন রণাঙ্গনে। হাকালুকি ও পানিয়াগার যুদ্ধে অংশ নেন। অতঃপর হানাদার মুক্ত হলে চলে আসেন ফেঞ্চুগঞ্জে। সেখানে পাকিস্তানি সেনাদের টর্চার সেল কাইয়ার গুদামে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে পা রেখেছিলেন তিনিও।”

কী দেখলেন সেখানে?

তিনি বলেন, “১১ ডিসেম্বর ১৯৭১। ফেঞ্চুগঞ্জ মুক্ত হলে কাইয়ার গুদামে যাই আমরা। ইন্টার ফেঞ্চুগঞ্জের ওটা ছিল কন্ট্রোল রুম। কাইয়ার গুদামে ঢুকেই প্রথম ভয় পেয়ে যাই। রক্তমাখা হাতের ছাপ। মানুষকে ওয়ালে ঝুলিয়ে টর্চার করেছে ওরা। দেওয়ালে রশি বাঁধা। প্রথম দেখি একটা ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার। মেঝেতে পা পড়তেই পা আটকে যায়। আঠার মতো কী যেন! মোমবাতি জ্বালিয়ে দেখি মানুষের রক্ত জমাট হয়ে গেছে। কুলাউড়া ও সিলেট থেকেও অনেক লোককে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়েছিল। মানুষের হাড়গোড়ও পেয়েছি কাইয়ার গুদামে। কিন্তু মানুষের সে মৃত্যুর দাম নাই ভাই। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সাত চল্লিশ বছরেও এখানে রক্ষা করা হয়নি। কোন স্মৃতিচিহ্ন নাই। বরং গুদামের সামনে নদী তীরে গণহত্যার জায়গায় আজও ময়লা ফেলা হচ্ছে। একাত্তরের ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে কাইয়ার গুদামের কথা।”

একাত্তরের দুঃখের স্মৃতি তুলে ধরে এই সূর্যসন্তান বলেন, “হায়রে দুঃখ, পানি খাই না কয়েকদিন। চারপাশে বারুদের গন্ধে মাথা মনে হয় ফেটে যাবে। পানি তো নাই। তখন তিন থেকে চার ফোটা প্রস্রাব মাটিতে করছি ভাই। আল্লায় মাফ করুক। ওই মাটিই জিবে নিয়া পানি খুঁজছি। জোকের কামড় এখনও আছে সারা শরীরে। এতো কষ্ট ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। মার নইলে মর। মরার ভয় করতাম না তখন।”

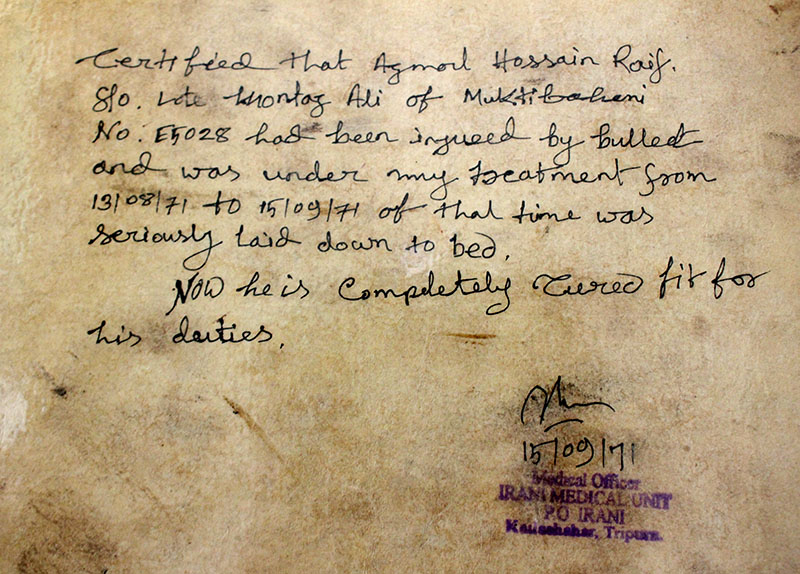

স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তিযুদ্ধে আহত হওয়ায় চিঠি লিখে মুক্তিযোদ্ধা আজমল হোসেন রউফকে পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। চিকিৎসার তৎকালীন ডিসচার্জ সনদও রয়েছে তার। ভারতীয় ট্রেনিংয়ের তালিকায়, মুক্তিবার্তায় যুদ্ধাহত হিসেবে নামও রয়েছে। তবুও তিনি এখনও পাননি যুদ্ধাহত ভাতা।

কেন?

কষ্ট নিয়ে এই মুক্তিযোদ্ধা বলেন, “অনেকবার আবেদন করেছি। জামুকা থেকে তদন্তও হয়েছে তিনবার। তারা সত্যতাও পেয়েছে বলে জানি। কিন্তু এখনও যুদ্ধাহত ভাতা মিলেনি। আমরা তৃণমূলের যোদ্ধা। ঢাকায় গিয়ে কাকে ধরতে হবে জানা নেই। আহত বলে শেখ মুজিবই তো চিঠি দিয়েছিলেন। ওটাই বড় সম্মান। বঙ্গবন্ধুর চিঠিরও কি কোনই দাম নেই এখন?”

মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রসঙ্গে এই সূর্যসন্তান অকপটে তুলে ধরেন নিজের মতামতটি। তার ভাষায়, “অমুক্তিযোদ্ধা হয়েও যখন কেউ ভাতা তুলে, মৃত্যুর পর তাকে রাস্ট্রীয় সম্মান দেওয়া হয়। তখন তো আমাদের লজ্জা হয় ভাই। এর জন্য দায়ী লোকাল মুক্তিযোদ্ধারাই। ফেঞ্চুগঞ্জে কমান্ডার ছিলাম। ৭৩জন মুক্তিযোদ্ধা লিস্টেট ছিল। এখন তো ভাতা তুলে অনেকেই। মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে তিনটা ভাগ আছে। সুবিধাবাদী মুক্তিযোদ্ধা, শুক্রবারি মুক্তিযোদ্ধা আর অরজিনাল মুক্তিযোদ্ধা।’

শুক্রবারি মুক্তিযোদ্ধা!

মুচকি হেসে তিনি ব্যাখা করেন, “দেশ তো স্বাধীন হয়েছে শুক্রবারে। যুদ্ধে যায় নাই। কিন্তু অস্ত্র একটা জোগাড় করে, লাঠিসোটা নিয়া আইসা বলছে ‘জয়বাংলা’। এরা হচ্ছে শুক্রবারি মুক্তিযোদ্ধা। আর যাদের টাকা-পয়সা ছিল। যুদ্ধের সময় ভারতে গিয়া হোটেলে আরাম করছে। দেশ স্বাধীন হলে আইসা বলছে বিরাট সংগঠক ছিলাম। এরা সুবিধাবাদী মুক্তিযোদ্ধা। আর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তারা, যারা জীবন বাজি রেখে ফ্রন্টে যুদ্ধ করছে।”

দেশ কেমন চলছে?

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আজমল হোসেনের উত্তর- “৩৭ বছরের বাংলাদেশ আর গত দশবছরের বাংলাদেশ একটু মিলিয়ে দেখলেই পাবেন। আমি গর্বিত। দেশের জন্য জীবন দিতে গিয়েছিলাম। সৌভাগ্য এখনও বেঁচে আছি। তাই দেশের উন্নতি দেখলে মন ভরে যায়।”

কি করলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে?

“আওয়ামী লীগের শর্সের মধ্যেও ভূত আছে। সেই ভূত তাড়াতে হবে। ‘জয় বাংলা’ বলে যারা বিভিন্ন সময় দলে ঢুকছে তারা কিন্তু ‘জয় বাংলার’ লোক না। দলের ভেতরের দুর্নীতিও কঠোরভাবে দমন করতে হবে। তৃণমূলে উন্নত করতে হবে। গ্রামগুলোর উন্নতি হলেই দেশ উন্নত হবে।”

পরবর্তী প্রজন্ম অবশ্যই দেশকে এগিয়ে নিতে পারবে- এমনটাই বিশ্বাস যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আজমল হোসেন রউফের। তাদের উদ্দেশে তিনি শুধু বললেন, “তোমরা দেশের বীরত্বের ইতিহাসটা জেনে নিও। দেশটাকে ভালবেসো। আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি। সেই স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্বটা তোমাদের হাতেই দিয়ে গেলাম।”

সংক্ষিপ্ত তথ্য

নাম : যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আজমল হোসেন রউফ।

ট্রেনিং: ভারতের উমরানগর ট্রেনিং ক্যাম্পে এক মাস ট্রেনিং করেন। এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) নম্বর ই-৫০২৮।

যুদ্ধ করেছেন : চার নম্বর সেক্টরের কুকিতল সাব সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন মৌলভীবাজারের সোনারুপা চা বাগান, দামাই চা বাগান, জুড়ি দক্ষিণবাগ, জুড়িঝামকান্দি, শমসের নগর, আলী নগর, হাকালুকি হাওর, পানিয়াগা প্রভৃতি জায়গায়।

যুদ্ধাহত : একাত্তরের ঈদের দিনে জুড়িঝামকান্দি এলাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ছোড়া টু-ইঞ্চ মর্টারের একটি স্প্রিন্টারে বিদ্ধ হয় তাঁর ডান পায়ের হাঁটুর নিচে। পরে টিলার ঢালের একটি গাছের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে বাম পায়ের হাঁটুর জয়েন্টও পুরো ভেঙে যায়।

ছবি ও ভিডিও : সালেক খোকন

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমে, প্রকাশকাল: ৭ জানুয়ারি ২০১৯

© 2019, https:.